ADA OR ARDOR

Cuatro de febrero de mil novecientos noventa y dos; hora diecinueve con quince minutos; asiento número cuatro. Empresa General Güemes, Rosario - Cañada Rosquín.

Son los datos del pasaje de ómnibus que yace, planchado, con un incipiente amarilleado en el verde original, entre las páginas cuatrocientos doce y cuatrocientos trece, junto con algunos restos de ceniza de cigarrillos, en la traducción que David Molinet hiciera sobre la novela Ada Or Ardor, cuyos derechos fueron cedidos al ‘Círculo de Lectores’ por cortesía de Editorial Argos, en una edición del probable año mil novecientos setenta y siete.

Si alcanzo a recordar que utilicé el boleto como marcador, deduzco que la primera vez que leí Ada Or Ardor, de Vladimir Nabokov, fue hace catorce años. El ejemplar lo compré usado en la ‘Covacha Revisteril’, y tiene algunos bordes desgastados por el manoseo. En el interior hay anotaciones en lápiz que no he realizado. Un libro usado es un enigma, tiene la historia de los que lo leyeron con anterioridad, es la historia de lecturas diversas. De alguna manera, forma el espesor del mismo como las capas de una cebolla, pero el que lee no puede percibirlo, ni siquiera a través de los rastros garabateados al margen. Una de las anotaciones discute la interpretación de Van sobre la relación Espacio Tiempo, la otra, que por la letra no es del mismo lector, aunque también haya tenido la delicadeza de no escribir con tinta, es más extraña aún, dice algo así como: ‘es increíble que Nabokov haya escrito nuestra propia historia ¿cómo se explica? ... querida, querida ¿esperaremos todos estos años? ¿Podrás hacerlo, podré?’

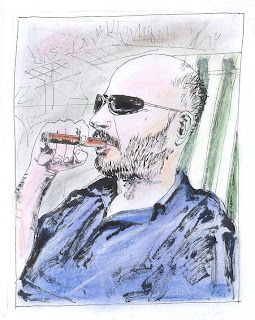

Tengo una imagen de mí mismo en la época en que me ahogaba en la frondosa espesura de la narración, en esas ruinas que la rima arrojaba al sentido cuando Vladimir despedaza y rearma al menos tres idiomas diferentes, juegos velados en la traducción al español. La ceniza del cigarrillo en el pliegue de algunas páginas, cuando aún fumaba en las plataformas de las terminales. A Ada llegué luego de Lolita. Los viajes que realizaba en el ‘92 no eran de placer sino de trabajo, así que le adicionaba la lectura y la mirada. Una especie de cosmética que me sacaba de la necesidad utilitaria de viajar para sobrevivir. El tiempo perdido se ganaba nuevamente por la palabra del artesano.

Por esa época, se nos había ocurrido quebrar el estereotipo de las bandas de rock. En nuestros tiempos libres fundamos un grupo al que llamamos ‘Viejos, Gorditos y Pelados’. Podríamos haberlo llamado de otro modo, relacionado con la coincidencia de que los cuatro integrantes teníamos nombres que empezaban con J, y que tres de ellos nos llamábamos Jorge. Pero entonces no habría tenido sentido armar la banda. El único objetivo era divertirnos, y contradecir esa imagen de flacuchos pelilargos. Incluso J., que venía desde la ciudad aún no autónoma de Buenos Aires para ensayar, durante la semana tomaba clases de guitarra y armónica, porque lo poco que conocía de música era lo que recordaba de la secundaria.Nos reuníamos en un garaje que alquilamos al sur de la ciudad, sobre la calle Sarmiento, pasando el barrio de los hospitales. Comenzamos intentando con algunos covers pero apenas oídos y manos (dedos) entraron en frecuencia no pudimos contener nuestra pulsión creadora. Así como los Soda Stereo, minuciosa e imperceptiblemente, diseñaron su imagen, nosotros seguíamos el mismo camino pero para desdibujar la de esos grupúsculos de pendejos pedantes cuyo único mérito era la juventud. Las peladas incipientes de tres de nosotros, ayudaba. Con la edad no había demasiados problemas porque un tipo que pasaba los veinticinco ya era un viejo, pero con nuestro grosor, ahí la cosa era diferente. Con decir ... Leer Completo

Son los datos del pasaje de ómnibus que yace, planchado, con un incipiente amarilleado en el verde original, entre las páginas cuatrocientos doce y cuatrocientos trece, junto con algunos restos de ceniza de cigarrillos, en la traducción que David Molinet hiciera sobre la novela Ada Or Ardor, cuyos derechos fueron cedidos al ‘Círculo de Lectores’ por cortesía de Editorial Argos, en una edición del probable año mil novecientos setenta y siete.

Si alcanzo a recordar que utilicé el boleto como marcador, deduzco que la primera vez que leí Ada Or Ardor, de Vladimir Nabokov, fue hace catorce años. El ejemplar lo compré usado en la ‘Covacha Revisteril’, y tiene algunos bordes desgastados por el manoseo. En el interior hay anotaciones en lápiz que no he realizado. Un libro usado es un enigma, tiene la historia de los que lo leyeron con anterioridad, es la historia de lecturas diversas. De alguna manera, forma el espesor del mismo como las capas de una cebolla, pero el que lee no puede percibirlo, ni siquiera a través de los rastros garabateados al margen. Una de las anotaciones discute la interpretación de Van sobre la relación Espacio Tiempo, la otra, que por la letra no es del mismo lector, aunque también haya tenido la delicadeza de no escribir con tinta, es más extraña aún, dice algo así como: ‘es increíble que Nabokov haya escrito nuestra propia historia ¿cómo se explica? ... querida, querida ¿esperaremos todos estos años? ¿Podrás hacerlo, podré?’

Tengo una imagen de mí mismo en la época en que me ahogaba en la frondosa espesura de la narración, en esas ruinas que la rima arrojaba al sentido cuando Vladimir despedaza y rearma al menos tres idiomas diferentes, juegos velados en la traducción al español. La ceniza del cigarrillo en el pliegue de algunas páginas, cuando aún fumaba en las plataformas de las terminales. A Ada llegué luego de Lolita. Los viajes que realizaba en el ‘92 no eran de placer sino de trabajo, así que le adicionaba la lectura y la mirada. Una especie de cosmética que me sacaba de la necesidad utilitaria de viajar para sobrevivir. El tiempo perdido se ganaba nuevamente por la palabra del artesano.

Por esa época, se nos había ocurrido quebrar el estereotipo de las bandas de rock. En nuestros tiempos libres fundamos un grupo al que llamamos ‘Viejos, Gorditos y Pelados’. Podríamos haberlo llamado de otro modo, relacionado con la coincidencia de que los cuatro integrantes teníamos nombres que empezaban con J, y que tres de ellos nos llamábamos Jorge. Pero entonces no habría tenido sentido armar la banda. El único objetivo era divertirnos, y contradecir esa imagen de flacuchos pelilargos. Incluso J., que venía desde la ciudad aún no autónoma de Buenos Aires para ensayar, durante la semana tomaba clases de guitarra y armónica, porque lo poco que conocía de música era lo que recordaba de la secundaria.Nos reuníamos en un garaje que alquilamos al sur de la ciudad, sobre la calle Sarmiento, pasando el barrio de los hospitales. Comenzamos intentando con algunos covers pero apenas oídos y manos (dedos) entraron en frecuencia no pudimos contener nuestra pulsión creadora. Así como los Soda Stereo, minuciosa e imperceptiblemente, diseñaron su imagen, nosotros seguíamos el mismo camino pero para desdibujar la de esos grupúsculos de pendejos pedantes cuyo único mérito era la juventud. Las peladas incipientes de tres de nosotros, ayudaba. Con la edad no había demasiados problemas porque un tipo que pasaba los veinticinco ya era un viejo, pero con nuestro grosor, ahí la cosa era diferente. Con decir ... Leer Completo

... que J. era vegetariano basta. Hicimos un régimen inverso, hasta alcanzar nuestras buenas choperas.

Seis meses después de haber tomado la decisión, estábamos listos para salir al ruedo, con algunos covers de los Stones, media docena de temas propios y un look afín a Viejos; Gorditos y Pelados, pero nadie nos conocía, lo que hizo difícil nuestra contratación, aunque nos ofreciésemos a tocar gratis.

Mientras Jorge (b) –yo soy Jorge (a) en esta historia– intensificaba sus gestiones para conseguir un espacio donde pudiésemos desplegar nuestro histrionismo aún contenido, me dediqué a escribir las ‘Odas a Ada’, influido pretenciosamente por el inefable nabo. Menos mal que mi capricho de no publicar aún tenía vigencia, porque hoy releo (antes de quemarlos) esos papeles perforados por la matriz de puntos y un rubor vergonzoso me tizna la madera de la cara.

Iniciábamos tarde nuestros ensayos, los fines de semana terminábamos durmiendo en el garaje del sur, muchas veces acompañados por algunas vecinas que preferían acercarse antes que quedarse rabiando en su casa debido a los ruidos molestos. En razón de esto, y de que Jorge (c) solía hacer guardias para una empresa de emergencias médicas, instalamos un teléfono en el local. Una mañana de sábado, el timbre pesadillezco nos despertó. Había fallado uno de los grupos para el baile de carnaval de esa noche y nos preguntaban si estábamos libres para reemplazarlo. Aún dormidos, tuvimos el tacto de contestar que no, pero que veríamos si conseguíamos un reemplazo para cubrir nuestro compromiso en un pub de San Nicolás, ya que preferíamos tocar en Rosario.

Por supuesto que cuando llegamos con nuestra ansiedad por delante, comprendimos que las cosas no serían tan sencillas como creíamos. Quizá no permitió que nos diésemos cuenta a tiempo del error, nuestro entusiasmo. Era un baile al aire libre y, como en todo baile de carnaval que se precie, la cumbia suele ser protagonista excluyente. Pero ya estábamos allí, y nuestra imagen externa no desentonaba, precisamente. El que nos contrató, un hombre alto de tez oscura y pelo cano, que vestía un traje cruzado de color crema y se movía con desplazamientos bruscos y aparatosos que lo emparentaban más a un robot con problemas de lubricación que al género humano, no se percató de la diferencia. Nos ubicó a un costado del escenario, en una estructura improvisada que hacía las veces de camarines y de baños públicos, porque todo el mundo levantaba el lienzo y pasaba de un lado a otro. Orientó a los plomos para que acomodasen los instrumentos hasta que pudiesen subirlos a la parte del escenario que nos tocara y nos pidió paciencia. La cosa venía con atraso; todavía faltaban tocar dos grupos antes que nosotros. Una mujer gorda y aceitada, que llevaba una ridícula pollera a tablas como si fuera una colegiala policroma, me guiñó un ojo pintado de tal manera que parecía una exposición ambulante de Jackson Pollock. Masticando chicle, se acercó a mi oído, seguramente intuyendo que yo era el líder, para susurrarme, a través del ‘changa changa’ de fondo, el bullicio de la gente que hablaba o gritaba en el buffet por el choripán que pagó y que no le alcanzaban, el propio chirrido de la grasa que cae sobre las brasas y se quema, el rítmico y ensalivado masticar de la gata gorda, que nos tocó lo mejor de la noche, y que esperaba que no la defraudáramos. Colgada del brazo del hombre de arena que se iba para atender otras cuestiones organizativas, previo al anuncio del próximo quinteto, se dio vuelta y disimuló un ventoso beso con su manita regordeta rematada en el extremo superior con cinco fucsias coronitas. Del otro brazo del androide cremoso colgaba otra gruesa y embadurnada colegiala. Al circo le gustan las simetrías, pensé, mientras encendía un cigarrillo para ahogar el humo de los chorizos quemados.

Los sones de la cumbia rechinaban sobre el predio y la noche ‘tropicalísima’ comenzaba a inflamarse en una atmósfera enrarecida a la que se agregaba un incipiente ‘genérico’ a sudor y perfume barato. El cielo encapotado amenazaba descargar todo su furor en cualquier momento, sin embargo, en lugar de las gruesas gotas, una finísima llovizna comenzó a descender parsimoniosa sobre la superficie de todas las cosas. Los reflectores jugaban con delicados caleidoscopios pergeñados por minúsculos arcos iris, agregándole otro efecto de luces al ya contratado por los organizadores. Por suerte, el escenario tenía una especie de tinglado con chapas que atenuaba el perjuicio que pudieran ocasionar a músicos e instrumentos. En la pista, cuerpos multicolores se agitaban y como por un acuerdo del inconciente colectivo, formaban una rueda humana que giraba lentamente en el mismo sentido. Me recordaba a otros bailes de este tipo a los que concurrí por curiosidad en mi adolescencia; en todos pasaba lo mismo, un eje imaginario o real (recuerdo una fiesta de Mailín, en la provincia de Santiago del Estero, que se hizo bajo una gigantesca carpa y sobre piso de tierra, donde el poste que sostenía la cúspide de la carpa oficiaba a la vez de eje) transmutaba en un ídolo en la médula del rito centrífugo. Una pasta chirle comenzó a constituirse en el piso, un barrito que se arrastraba con los pasitos cortitos y ordenados que retrocedían uno y avanzaban dos. Conforme la llovizna agregaba espesor a la pasta arcillosa y mojaba las camisas y las blusas ya mojadas por la propia transpiración, algunas salpicaduras ensuciaban los pantalones blancos de las mujeres, cuya trama de hilo se transformaba en vasos capilares por donde el barro ascendía desde la botamanga. A nadie parecía importarle; los rostros enrojecidos por el ejercicio del baile, la euforia y el alcohol exudaban un vapor de frenesí que parecía aumentar aún más la temperatura del lugar.

Finalmente, el último grupo terminó, el gentío se tomó un respiro y se amontonó en los puestos de venta; había que reconstituir las sales y el líquido perdido. El cielo pudo, o supo, esperar.

Subimos al escenario y mientras probábamos nuestros instrumentos, intercambiamos algunas miradas sin hablarnos. Estábamos ante nuestro primer show real. Creo que los cuatro teníamos la intuición de que nos habíamos metido en un lío del que aún podíamos escapar pero que, en razón de una especie de designio ineluctable, no lo haríamos. En lo personal, no era una intuición sino una certeza: este sería nuestro primer y último recital. Desde allí arriba, mientras en un eco lejano escuchaba la presentación, con el orden invertido ‘gorditos viejos y pelados... del interior de la provincia de Córdoba... finalista en el último concurso de...’ y unas cuantas mentiras y exageraciones más del hombre de arena que nos estaba improvisando un currículo, miré hacia el gentío; algunas parejas aún permanecían en la pista esperando que la música continuara, otras volvían riéndose con el vaso de cerveza o vino en la mano, unas cuantas personas, hombres y mujeres, se acercaron al escenario y levantaron la cabeza expectantes. Como dijo la gata gorda, la noche estaba en su apogeo.

–Arranquemos con algo movidito– dije a mis compañeros– nuestro ‘Boggie de la Santa Circuncisión’. –Todos estuvimos de acuerdo.

Mientras marcaba el ritmo con el bajo, miraba hacia la multitud. Al principio nadie se movía, luego entreví algunas sonrisas y caras que se volvían unas a otras como interrogándose. El boggie sonaba mejor que en los ensayos, lo que nos dio cierta confianza, con el último acorde se escucharon algunas risas y algunos aplausos acompañados de gritos. Levanté la vista hacia el público. Quizá creyeron, conjeturé, que este primer tema era una especie de chiste que les hacíamos, que de ahora en más la cosa sería en serio.

Seguimos con una respetable versión de ‘La Granja’, de ZZ Top, y casi sin dar respiro bajamos el tono. Estábamos convencidos de que ‘El blues de la maestra rural’ terminaría transformándose en un hito de nuestra banda. La guitarra de J. desgranó un largo y agudo lamento antes de que yo entrara con el bajo. Cuando Jorge (b) ejecutó el primer golpe al parche, ya la silbatina comenzó a llegarnos como un eco del infierno. Desplegué mi burbuja, me transporté al garaje del sur, recreé la imagen de la maestrita cruzando el camino de tierra en plena siesta correntina, y dejé que se fuera transformando lentamente en voz, como si fuese yo el que estaba bajo el sol, canturreando ante un espejo de agua turbia.

El primer impacto lo percibí en el ojo izquierdo. Algo me golpeó blandamente sobre la mejilla una milésima de segundo después. Miré hacia abajo y un pedazo de chorizo y otro de pan rodaban por el entablonado húmedo y brillante. Recuerdo que alcancé a ver, con el rabillo, a una o dos personas que subían al escenario antes de que la cabeza me estallara conmocionada por el golpe –luego me contaron- de una botella de cerveza que me dio de lleno en la frente.

Tengo la idea, posiblemente el implante de un recuerdo y no el recuerdo genuino, de haber despertado en medio de la penumbra ululante de una ambulancia. Un severo segundo, apenas eso. Las nubes comenzaron a despejarse realmente en una habitación blanca, tenuemente iluminada, desconocida y casi silenciosa. No había nadie salvo yo. Esa fue la primera impresión, hasta que me di cuenta de que lo que sonaba, como una leve letanía, era un pequeño instrumento, sobre un estante, en otra cama paralela a la mía, donde varios cables y otros tantos tubos formaban un extraño cordón umbinical que alimentaba y exploraba a un hombre cuyo único síntoma viviente era una especie de silbido respiratorio que se extendía en el tiempo. Fui acomodando la lucidez a las cosas y, sin ayuda por el momento, traté de entender qué pasaba o qué había pasado. Enseguida supe donde estaba, y lo confirmé tocando sobre la ceja izquierda el vendaje, allí, donde la piel me tiraba y el corazón latía.

‘Cagamos, se acabó la musiquita’, pensé. Enseguida me asaltó el temor de ser el único de la banda con vida.

Repasé infinidad de veces esas imágenes que se agolpaban sin mucho orden y, como en un gigantesco rompecabezas, traté de componer la figura temporal, la secuencia.

En eso estaba, cuando ocurrió lo que me hizo dudar de la realidad. Porque mi eventual experiencia en hospitales o sanatorios me decía que las únicas enfermeras jóvenes, atractivas, dulces y deseables, incluso para un agonizante, pertenecían a la órbita del cine norteamericano, igual que las voluptuosas autostopistas. Ella entró sonriendo y sería una cursilería decir que iluminó el cuarto al punto tal de que busqué en un bolsillo imaginario mis gafas –lentes, en argentino– de sol. El muerto que tenía al lado lanzó un largo gemido, y sacudió las sábanas dejando en claro que había percibido el aura del ángel.

–¡Buen día! –dijo con voz cristalina– ¡Buen día! Cómo andan mis niños hoy –dirigiéndose hacia la cama de mi afortunado vecino.

‘Estoy muerto o alucinando por los golpes’, me decía una y otra vez, mientras giraba la cabeza para admirar su andar celeste, más celeste que el cielo imaginado. ‘Sí, estoy muerto, no hay dudas, el resto se salvó, la banda ya no tiene bajista, o se murieron todos y ahora vamos a tocar sus majestades satánicas en el infierno, y el diablo mismo, en persona, nos va a pedir una cumbia o un tango rasposo, o peor: una milonga’. Levanté la cabeza para tratar de identificar al hombre a mi costado, quería comprobar si no era alguno de mis compañeros, pero no, era una persona mayor, un hombre flaco y arrugado, que estaba recibiendo un líquido transparente desde una bolsa plástica donde la enfermera acababa de inyectar alguna droga, a la vez que le murmuraba suavemente palabras reconfortantes ‘... su hija me dejó la ropa limpia, regresa por la tarde...’ o algo así.

Cuando la enfermera se volvió hacia mí, y me extendió una pastillita, pude apreciar los rasgos delicados de su cara, y el corte escrupulosamente prolijo del cabello negro y brilloso que caía apenas por debajo de sus orejas. Sonreía sin que se notase oficio en la sonrisa.

–Cómo le va a mi rockero preferido –Reconocí en la pregunta ese vicio de la profesión de tratar a todos los pacientes como si fueran chicos idiotas, no importa la edad que tengan, ni el grado de idiotez.

–Qué pasó, cuánto hace que estoy aquí, dónde están los otros... – y hubiese seguido escupiendo preguntas, si no me hubiese detenido apoyándome un dedo sobre la boca antes de contestar y preparar las gasas para la curación.

–Cobraron de lo lindo. Eso pasó. Pero quedate tranquilo, los otros están bien, aunque algo machucados. A vos te vamos a tener secuestrado un par de días en observación. Ahora que sos famoso no te voy a soltar así nomás. Te vas a ir lustradito de aquí, y ni marcas te van a quedar en esa carota soñadora. Son un par de puntos sobre las cejas y otros en la parte de atrás de la oreja derecha.

Instintivamente llevé mi mano hacia atrás y pude comprobar lo que decía.

–¡Qué locos! Si se querían suicidar colectivamente podrían haber elegido otro camino. Armaron una gresca de aquellas. Ahora parece que el organizador quiere iniciarles juicio por daños, pero dicen que es una estrategia legal para frenar alguna demanda que le pudieran hacer ustedes.

Mientras hablaba, comenzó a cambiarme las vendas. Traté de entender aquello que me estaba contando, el olor a desinfectante se mezclaba con el perfume que usaba. Sus palabras fueron debilitándose a medida que me concentraba en aislar el olor de la fragancia, antes de volver a desmayarme.

Una o dos veces desperté del sopor sin salir de él, la sala estaba silenciosa y fresca. Identifiqué rápido los aromas típicos de los sanatorios.

Por la tarde, una camarera desgarbada y fea me trajo un jugo de yerba mate, o algo parecido, tan insulso como su portadora, y unas tostadas grandes y resecas que mis papilas gustativas agradecieron como si se tratase de un manjar delicado. Después me quedé mirando el techo (‘... y en el techo no hay nada, hay solamente un techo...’) hasta que volvió ella con su andar fru fru dentro de su uniforme de servicio, liviano, sin arrugas. Miré al costado y mi compañero ya no estaba allí. En algún momento, mientras dormía, se lo llevaron. Interrogué con la mirada a la mujer.

–Volvió a terapia– dijo con voz neutra, como acostumbrada a dar ese tipo de información– seguía con fiebre, parece que tiene una peritonitis. Los cirujanos dicen que es probable que vuelvan a operarlo.

Dejó la cajita metálica sobre una bandeja de pie a mi costado, la abrió en silencio, preparó las vendas, el desinfectante, plenamente conciente de que yo la recorría de punta a punta. Estaba desnuda. Debajo del uniforme no debía tener nada, salvo la bombacha. En esa posición, que la obligaba a inclinarse sobre los elementos que estaba manipulando, el escote abotonado, forzado por el pliegue de la tela almidonada, dejó ver la redondez y la pelusa de sus frutas. Subí por el cuello, me deslicé por la barbilla delicada y pequeña hasta el borde mismo del labio inferior y me adentré en la trama rasgada de esa boca que expresaba su concentración en un rictus, un ligero gesto, de seriedad. Sin embargo, mientras me encandilaba en el brillo marginal, se le dibujó una sonrisa, como si hubiese seguido en todo momento el derrotero de la mirada, al tiempo que se puso de frente, lista para comenzar con su tarea.

–¡Vamos Mike! Por lo que veo, estás mucho mejor que hace unas horas...

–¿Te parece? –respondí tontamente, al tiempo que ella, de un tirón, me arrancaba el vendaje de la frente.

Siguió hablándome mientras desinfectaba la herida. Ahora, al enfrentarme y agacharse, su escote ofreció no ya el brillo y la textura sino la profundidad de dos hermosos y redondos pechos. Esta vez, sin confundirme, o confundiéndome, la fragancia del perfume culminó con la puesta en velocidad del ardor.

–Bueno, niño malo, ahora veamos esa lastimadura que tenés detrás de la oreja– dijo tomándome de la nuca y despegándome de la almohada, lo que la obligó a retenerme aún más cerca de su piel. Mi cara estaba a la altura del cuello, y a escasos centímetros de entrar en contacto. Temí que se formara un arco voltaico y saltara una chispa que nos incendiara a ambos. Imaginé los sensores de temperatura transmitiendo la señal de alarma al tablero central, las sirenas que comenzaban a aullar enloquecidas, los enfermos que salían al pasillo, algunos corriendo y otros arrastrándose con las mangueras y los artefactos colgando, mientras, desde el techo, la lluvia caía, infructuosa, sobre nuestros cuerpos, abrazados al rojo vivo del hierro y a punto de alcanzar la temperatura de moldeo.

Cuando terminó y pude apoyar nuevamente la cabeza en la almohada, noté que estaba cubierto por una muy visible capa de transpiración

–Estoy débil aún, creo que me bajó la presión –murmuré, como para cubrir los rastros, pero era inútil, el mástil sin inaugurar alzaba una pequeña montaña textil.

–¿Débil? No lo creo. Al contrario, estoy sorprendida por tu recuperación.

–¿No hay visitas? Dije, tratando de escabullirme.

–Por hoy ya no. Aunque tus amigotes y admiradoras ya estuvieron aquí. Como dormías, no los autorizaron.

–Es tarde...

–Casi las ocho de la noche, en unos minutos termino mi turno –ella tenía la mano apoyada a un costado de la cama.

–¿Adónde me llevás? –dije sonriendo, y sacando la mano de abajo de la sábana, la apoyé sobre la suya.

–Usted se queda aquí, a dormir, y yo... yo veré con qué me entretengo... –contestó riéndose, y sacando lentamente la mano que mi mano cubría. Las yemas de mis dedos registraban milímetro a milímetro cada célula, cada poro, cada vello, cada detalle topográfico de su piel en un recorrido que equivalía a metros en la percepción alterada de mis sentidos.

La luz de la habitación comenzaba a declinar. Entraba y salía de una especie de ensueño que atribuí a la medicación. Desde el pasillo se escuchaban voces, conversaciones breves, algún ruido metálico, los preparativos para la cena –pensé– porque desde algún lugar lejano empezaron a llegarme olores a comida y ruido a cubiertos. Mi enfermera favorita se asomó desde la puerta. Ya no tenía el uniforme celeste, vestía una remera estampada con colores pasteles y unos jeans gastados que resaltaban sus resueltas curvas. Entró con un par de diarios.

–Ya los leyeron– me dijo–, así que no creo que se den cuenta de la falta. Los saqué de la sala de médicos.

Encendió una lámpara sobre mi cama y extendió la portada de uno de ellos para que pudiese ver los titulares. Efectivamente, un recuadro daba cuenta de los incidentes provocados en el baile, originados por la insólita actuación de un grupo de rockeros que se hizo pasar por un cuarteto de cumbia.

–¡No fue así! –exclamé, indignado– ¡Nunca nos ofrecimos como cumbieros! Fue una confusión.

–¡Linda confusión! Adentro hay más, y en el otro diario también son nota de tapa.

Acercó una silla y sentándose a mi lado empezó a leer en voz alta el texto de la noticia, impostando la voz al estilo de Crónica TV, en medio de breves risitas que controlaba para que no se escuchasen desde el pasillo. “...después de la silbatina, por lo que la gente tomó como una burla, y viendo que los músicos seguían tocando, comenzaron a arrojarles lo que tenían a mano, volaron vasos plásticos, atados de cigarrillos, alguna lata de cerveza. Entre la turbamulta enardecida, algunos –quizá con mayor amplitud en su espectro musical– trataron de defenderlos, lo que generó empujones y manotazos. Esto avivó más el fuego y la batahola empezó a parecerse a una batalla campal. Otros, en un estado superlativo de irritación, y visiblemente alcoholizados, subieron al escenario y comenzaron a golpear a los músicos. El líder y bajista de la banda, identificado luego como Jorge Alberdi, yacía en el suelo inconsciente luego de ser golpeado con una botella, mientras organizadores y colaboradores de la banda denominada Pelados, Gordos y Viejitos...”

–No nos llamamos así ¡¡Carajo!! –solté indignado– y no soy el líder...

“... se trenzaban en una pelea sin precedentes, que terminó con varios contusos entre músicos, ayudantes, organizadores, personal de vigilancia y público, muchos de los cuales fueron literalmente arrojados desde el tablado. La intervención policial no se hizo esperar, pero hubieron de llegar refuerzos para poder controlar la situación...”.

Leyó divertida los diversos comentarios, luego bajó los diarios para depositarlos en su falda y se quedó en silencio, mirándome con ojos llenos de picardía y embeleso. Nuevamente intenté entablar un contacto físico. Esta vez, no retiró la mano.

–Vos no te acordás de mí, ¿verdad?

La pregunta me sorprendió. Hasta el momento no se me había ocurrido que existiese la posibilidad de conocerla, y ya era tarde para disimular, o para contestar con una evasiva que me diese tiempo a organizarme. Mi silencio fue una respuesta afirmativa.

–No. ¡Qué te vas a acordar! Nos vimos un par de veces. En una de ellas es imperdonable el olvido, aunque tenías una borrachera histórica. Fue luego de una presentación de un libro tuyo. Por lo visto la vocación por el escándalo sigue vigente, terminaste junto con tu amigo Jorge (b) en casa de mi mejor amiga. ¿Te acordás?

–...

–No. No te acordás, pero aún sigo sin mi bota izquierda. Te la llevaste como un souvenir. Subiste al taxi diciendo que no te separarías jamás de ella...

El recuerdo explotó como si en una habitación a oscuras de golpe encienden un reflector. Aún así, no era preciso. Nunca lo fue. Lo que tenía presente era el día después. Me vi sentado en la cocina del departamento que alquilaba, la bota negra de media caña en el centro de la mesa, erguida como una efigie, preguntándome qué Cenicienta me la había obsequiado. Quería recordar; un rostro, el color de los ojos de la dueña, su perfume, el sabor de la piel, o la sensación de mis dedos acariciándola. Daba vueltas, la tomaba entre mis manos para ver si con el contacto ocurría el milagro de la clarividencia, pero era inútil. La sensación que tenía era la misma que cuando uno despierta de un sueño. De un sueño, no de una pesadilla. De uno de esos en los que se consuma un vuelo, o se habita un encuentro placentero, pero que al despertar retenemos los detalles por unos pocos segundos, y cerramos los ojos para que continúe, sabiendo que la vigilia, como un viento tormentoso, arrasará con todo. Pregunté a mis amigos, pero todos los datos que me aportaron fueron vagos, ninguno estaba en condiciones de rearmar el derrotero de la noche anterior. Recordaban, esos sí, la escena ridícula de contar el dinero para pagarle al taxista, intentando equilibrio, con el trofeo apretado bajo mi axila izquierda.

La bota quedó allí, siempre al alcance de la mirada, con la esperanza de que un día las nubes se despejasen y me arrojaran nuevamente a los brazos de la amante desconocida. En las sucesivas mudanzas, oportunidad en la que uno deshecha lo que ya considera inútil, nunca cedí al impulso de arrojarla a la basura, incluso a pesar de los tantos problemas que me ocasionó con otras mujeres (hubo quien, como en la fábula, llegó a la ridiculez de ponérsela para convencerme de que le pertenecía). Aún hoy, en un rincón de la habitación, la bota es como un mojón de una certeza: la del placer, y la nostalgia de una imprecisión, de un olvido desesperante. En las noches en las que más solo me encuentro, suelo frotarla como a una lámpara mágica, pero ninguna nínfula, ninguna Campanita, cobra cuerpo y se apretuja junto a mí.

–...y la otra fue hace poco; se abrió la puerta del ascensor en el que bajabas solo. Entré, y me miraste con esa mirada tan común en ustedes, que en un nanosegundo evalúan de modo tal que son capaces hasta de intuir el color de tus pezones, o determinar su diámetro. No sé si lo notaste, temí que el hombre que estaba conmigo se diese cuenta, pero enrojecí...

–Aún guardo la bota. Cumplí... –le dije, pero no sabía cómo seguir. Una delgada película acuosa cubrió sus ojos. En ese momento ingresó una camarera arrastrando un carrito con la cena.

Ella se incorporó.

–Bueno –dijo carraspeando– aquí te dejo los diarios que te trajeron…

–y bajando la voz para que solo yo la oyese susurró: ‘será mejor que me vaya, no sea cosa que el jefe de médicos se enoje, y te envenene. Mañana nos vemos’.

En un par de días ya estaba caminando por las calles de Rosario, como si nada hubiese ocurrido, aunque una estrella de múltiples puntas se abría imperceptiblemente para todos nosotros. Un momento, un suceso en el que intervino en gran medida el azar, una circunstancia, una nimiedad, y sin embargo, ahora, volviendo sobre esos días, me doy cuenta de cómo el espectro del destino despliega un abanico de caminos a partir de hechos que a nadie se le ocurriría incluir en un libro, ni siquiera a mí.

Como dijo Ada –no se llama así, pero dado que hoy es la respetable esposa de un muy reconocido profesional de la medicina, de ahora en más tendrá el honor (lo merece, sin dudas) de ser nombrada de este modo–, logramos llamar la atención. A la semana teníamos seis ofertas de contratos esperándonos para que eligiésemos. Hecho que continuó durante casi un año, en el que gozamos de una nada desdeñable notoriedad. Ocurrieron otros sucesos –relacionados con esa maquinaria del destino– que fueron desdibujando nuestra pasión y la proyección musical que vislumbráramos luego de los primeros cuatro o cinco recitales, con un público que excedía notablemente a amigos, amantes y parientes. Quizá el determinante fue la muerte trágica de J, en circunstancias que nunca quedaron muy claras, aunque debimos guardarnos nuestras certezas. Hay fantasmas que es mejor evitar intranquilizarlos.

Esa imagen que tengo de mí, viajando en el ómnibus, con el libro que a veces dejo descansar sobre las rodillas para que la mirada se extravíe más allá de la ventanilla, hacia un campo que se mueve vertiginoso, asombrando con las manchas que son los cuerpos más cercanos y que podrían haber sido matorrales, o inescrupulosos animales que mastican la hierba fresca, a diferencia de los más lejanos, que alcanzan a recortarse nítidos aún en su breve duración, sobre el fondo incendiado del oeste de un día que se muere para desmentirse, quizá ahora surja de la composición de los retazos que el recuerdo arma. Pensaba en esa otra Ada que sigue sin su bota negra; en sus caricias ardorosas que despellejaban el deseo, en esa vocación genuina por la oralidad; en sus ojos entrecerrados para dejarle protagonismo a la boca dueña de todos los jugos. Esa que se abría al placer en los lugares más insólitos y que demandaba de mí un alerta permanente para saciarla una y otra vez, pero que, en compensación, devolvía con creces las caricias, los juegos, los intercambios eléctricos y húmedos. Ada mujer que algunas veces tomaba el mando y se sentaba despacito sobre mi boca para que yo explorara los humedales de su litoral carnoso y suave mientras un código de estremecimientos oficiaba de lengua universal, hasta que, lentamente, caía sobre mí, sobre la máxima expresión de mi espera. La misma Ada que resignaba la penetración en pos de una mayor extensión de los retozos; la que lograba que me preguntase demasiadas veces –o no– en esa suma, en esa figura reclinada de la integración de los contrarios, símbolo de la complementariedad donde nada sobra, ni siquiera ese 1 que parece faltar en la adición necesaria de treinta y cuatro más treinta y cuatro, para alcanzar el más sublime valor impar –¡vaya paradoja!– del amor. Cifra a la que, en el vértigo amoroso, más de una vez excedíamos.

¿Y terminó? Francamente, no lo sé. No sé lo que es terminar; las distancias son relativas, y los lapsos también. Quizá ese encontrarnos cada tanto, cuando la vida quiere darnos otro segundo, otro respiro de placer, cuando el azar mismo se entretiene con las apariciones y las desapariciones para que evaluemos el espesor con que el tiempo nos va engrosando, sea una manifestación circunstancial de la eternidad, hasta que alguno ya no esté físicamente sobre este mundo y entonces sí, la única dimensión del otro será el recuerdo puro.

Miro por el amplio ventanal desde donde se aprecia una pequeña franja de la gran ciudad, ahora autónoma, domesticada por los edificios. El día, que también como en el recuerdo del viaje de hace catorce años cede a la noche anunciada con una pátina rojiza, es límpido, más allá de que en el fondo se distinga, como un techo artificial, el pernicioso humo de la civilización. Los altavoces anuncian los distintos destinos, el libro de Nabokov está cerrado sobre el bolso de viaje a mi lado, lo tomo para releer las últimas páginas, saco el marcador que he estado utilizando ahora: Boarding pass, Aerolíneas Argentinas, veintitrés de febrero, Buenos Aires-Corrientes, vuelo mil setecientos cincuenta y dos, y lo dejo caer en cualquier página. Un muchacho interrumpe el campo de mi visión y casi al descuido sigo su trayectoria, tiene puesta una remera con una imagen de Star Wars. Sonrío. Antes de cerrar definitivamente el libro para dejarlo olvidado sobre la butaca, saco un lápiz y escribo en el blanco de la última página:

‘Que el ARDOR te acompañe’

Seis meses después de haber tomado la decisión, estábamos listos para salir al ruedo, con algunos covers de los Stones, media docena de temas propios y un look afín a Viejos; Gorditos y Pelados, pero nadie nos conocía, lo que hizo difícil nuestra contratación, aunque nos ofreciésemos a tocar gratis.

Mientras Jorge (b) –yo soy Jorge (a) en esta historia– intensificaba sus gestiones para conseguir un espacio donde pudiésemos desplegar nuestro histrionismo aún contenido, me dediqué a escribir las ‘Odas a Ada’, influido pretenciosamente por el inefable nabo. Menos mal que mi capricho de no publicar aún tenía vigencia, porque hoy releo (antes de quemarlos) esos papeles perforados por la matriz de puntos y un rubor vergonzoso me tizna la madera de la cara.

Iniciábamos tarde nuestros ensayos, los fines de semana terminábamos durmiendo en el garaje del sur, muchas veces acompañados por algunas vecinas que preferían acercarse antes que quedarse rabiando en su casa debido a los ruidos molestos. En razón de esto, y de que Jorge (c) solía hacer guardias para una empresa de emergencias médicas, instalamos un teléfono en el local. Una mañana de sábado, el timbre pesadillezco nos despertó. Había fallado uno de los grupos para el baile de carnaval de esa noche y nos preguntaban si estábamos libres para reemplazarlo. Aún dormidos, tuvimos el tacto de contestar que no, pero que veríamos si conseguíamos un reemplazo para cubrir nuestro compromiso en un pub de San Nicolás, ya que preferíamos tocar en Rosario.

Por supuesto que cuando llegamos con nuestra ansiedad por delante, comprendimos que las cosas no serían tan sencillas como creíamos. Quizá no permitió que nos diésemos cuenta a tiempo del error, nuestro entusiasmo. Era un baile al aire libre y, como en todo baile de carnaval que se precie, la cumbia suele ser protagonista excluyente. Pero ya estábamos allí, y nuestra imagen externa no desentonaba, precisamente. El que nos contrató, un hombre alto de tez oscura y pelo cano, que vestía un traje cruzado de color crema y se movía con desplazamientos bruscos y aparatosos que lo emparentaban más a un robot con problemas de lubricación que al género humano, no se percató de la diferencia. Nos ubicó a un costado del escenario, en una estructura improvisada que hacía las veces de camarines y de baños públicos, porque todo el mundo levantaba el lienzo y pasaba de un lado a otro. Orientó a los plomos para que acomodasen los instrumentos hasta que pudiesen subirlos a la parte del escenario que nos tocara y nos pidió paciencia. La cosa venía con atraso; todavía faltaban tocar dos grupos antes que nosotros. Una mujer gorda y aceitada, que llevaba una ridícula pollera a tablas como si fuera una colegiala policroma, me guiñó un ojo pintado de tal manera que parecía una exposición ambulante de Jackson Pollock. Masticando chicle, se acercó a mi oído, seguramente intuyendo que yo era el líder, para susurrarme, a través del ‘changa changa’ de fondo, el bullicio de la gente que hablaba o gritaba en el buffet por el choripán que pagó y que no le alcanzaban, el propio chirrido de la grasa que cae sobre las brasas y se quema, el rítmico y ensalivado masticar de la gata gorda, que nos tocó lo mejor de la noche, y que esperaba que no la defraudáramos. Colgada del brazo del hombre de arena que se iba para atender otras cuestiones organizativas, previo al anuncio del próximo quinteto, se dio vuelta y disimuló un ventoso beso con su manita regordeta rematada en el extremo superior con cinco fucsias coronitas. Del otro brazo del androide cremoso colgaba otra gruesa y embadurnada colegiala. Al circo le gustan las simetrías, pensé, mientras encendía un cigarrillo para ahogar el humo de los chorizos quemados.

Los sones de la cumbia rechinaban sobre el predio y la noche ‘tropicalísima’ comenzaba a inflamarse en una atmósfera enrarecida a la que se agregaba un incipiente ‘genérico’ a sudor y perfume barato. El cielo encapotado amenazaba descargar todo su furor en cualquier momento, sin embargo, en lugar de las gruesas gotas, una finísima llovizna comenzó a descender parsimoniosa sobre la superficie de todas las cosas. Los reflectores jugaban con delicados caleidoscopios pergeñados por minúsculos arcos iris, agregándole otro efecto de luces al ya contratado por los organizadores. Por suerte, el escenario tenía una especie de tinglado con chapas que atenuaba el perjuicio que pudieran ocasionar a músicos e instrumentos. En la pista, cuerpos multicolores se agitaban y como por un acuerdo del inconciente colectivo, formaban una rueda humana que giraba lentamente en el mismo sentido. Me recordaba a otros bailes de este tipo a los que concurrí por curiosidad en mi adolescencia; en todos pasaba lo mismo, un eje imaginario o real (recuerdo una fiesta de Mailín, en la provincia de Santiago del Estero, que se hizo bajo una gigantesca carpa y sobre piso de tierra, donde el poste que sostenía la cúspide de la carpa oficiaba a la vez de eje) transmutaba en un ídolo en la médula del rito centrífugo. Una pasta chirle comenzó a constituirse en el piso, un barrito que se arrastraba con los pasitos cortitos y ordenados que retrocedían uno y avanzaban dos. Conforme la llovizna agregaba espesor a la pasta arcillosa y mojaba las camisas y las blusas ya mojadas por la propia transpiración, algunas salpicaduras ensuciaban los pantalones blancos de las mujeres, cuya trama de hilo se transformaba en vasos capilares por donde el barro ascendía desde la botamanga. A nadie parecía importarle; los rostros enrojecidos por el ejercicio del baile, la euforia y el alcohol exudaban un vapor de frenesí que parecía aumentar aún más la temperatura del lugar.

Finalmente, el último grupo terminó, el gentío se tomó un respiro y se amontonó en los puestos de venta; había que reconstituir las sales y el líquido perdido. El cielo pudo, o supo, esperar.

Subimos al escenario y mientras probábamos nuestros instrumentos, intercambiamos algunas miradas sin hablarnos. Estábamos ante nuestro primer show real. Creo que los cuatro teníamos la intuición de que nos habíamos metido en un lío del que aún podíamos escapar pero que, en razón de una especie de designio ineluctable, no lo haríamos. En lo personal, no era una intuición sino una certeza: este sería nuestro primer y último recital. Desde allí arriba, mientras en un eco lejano escuchaba la presentación, con el orden invertido ‘gorditos viejos y pelados... del interior de la provincia de Córdoba... finalista en el último concurso de...’ y unas cuantas mentiras y exageraciones más del hombre de arena que nos estaba improvisando un currículo, miré hacia el gentío; algunas parejas aún permanecían en la pista esperando que la música continuara, otras volvían riéndose con el vaso de cerveza o vino en la mano, unas cuantas personas, hombres y mujeres, se acercaron al escenario y levantaron la cabeza expectantes. Como dijo la gata gorda, la noche estaba en su apogeo.

–Arranquemos con algo movidito– dije a mis compañeros– nuestro ‘Boggie de la Santa Circuncisión’. –Todos estuvimos de acuerdo.

Mientras marcaba el ritmo con el bajo, miraba hacia la multitud. Al principio nadie se movía, luego entreví algunas sonrisas y caras que se volvían unas a otras como interrogándose. El boggie sonaba mejor que en los ensayos, lo que nos dio cierta confianza, con el último acorde se escucharon algunas risas y algunos aplausos acompañados de gritos. Levanté la vista hacia el público. Quizá creyeron, conjeturé, que este primer tema era una especie de chiste que les hacíamos, que de ahora en más la cosa sería en serio.

Seguimos con una respetable versión de ‘La Granja’, de ZZ Top, y casi sin dar respiro bajamos el tono. Estábamos convencidos de que ‘El blues de la maestra rural’ terminaría transformándose en un hito de nuestra banda. La guitarra de J. desgranó un largo y agudo lamento antes de que yo entrara con el bajo. Cuando Jorge (b) ejecutó el primer golpe al parche, ya la silbatina comenzó a llegarnos como un eco del infierno. Desplegué mi burbuja, me transporté al garaje del sur, recreé la imagen de la maestrita cruzando el camino de tierra en plena siesta correntina, y dejé que se fuera transformando lentamente en voz, como si fuese yo el que estaba bajo el sol, canturreando ante un espejo de agua turbia.

El primer impacto lo percibí en el ojo izquierdo. Algo me golpeó blandamente sobre la mejilla una milésima de segundo después. Miré hacia abajo y un pedazo de chorizo y otro de pan rodaban por el entablonado húmedo y brillante. Recuerdo que alcancé a ver, con el rabillo, a una o dos personas que subían al escenario antes de que la cabeza me estallara conmocionada por el golpe –luego me contaron- de una botella de cerveza que me dio de lleno en la frente.

Tengo la idea, posiblemente el implante de un recuerdo y no el recuerdo genuino, de haber despertado en medio de la penumbra ululante de una ambulancia. Un severo segundo, apenas eso. Las nubes comenzaron a despejarse realmente en una habitación blanca, tenuemente iluminada, desconocida y casi silenciosa. No había nadie salvo yo. Esa fue la primera impresión, hasta que me di cuenta de que lo que sonaba, como una leve letanía, era un pequeño instrumento, sobre un estante, en otra cama paralela a la mía, donde varios cables y otros tantos tubos formaban un extraño cordón umbinical que alimentaba y exploraba a un hombre cuyo único síntoma viviente era una especie de silbido respiratorio que se extendía en el tiempo. Fui acomodando la lucidez a las cosas y, sin ayuda por el momento, traté de entender qué pasaba o qué había pasado. Enseguida supe donde estaba, y lo confirmé tocando sobre la ceja izquierda el vendaje, allí, donde la piel me tiraba y el corazón latía.

‘Cagamos, se acabó la musiquita’, pensé. Enseguida me asaltó el temor de ser el único de la banda con vida.

Repasé infinidad de veces esas imágenes que se agolpaban sin mucho orden y, como en un gigantesco rompecabezas, traté de componer la figura temporal, la secuencia.

En eso estaba, cuando ocurrió lo que me hizo dudar de la realidad. Porque mi eventual experiencia en hospitales o sanatorios me decía que las únicas enfermeras jóvenes, atractivas, dulces y deseables, incluso para un agonizante, pertenecían a la órbita del cine norteamericano, igual que las voluptuosas autostopistas. Ella entró sonriendo y sería una cursilería decir que iluminó el cuarto al punto tal de que busqué en un bolsillo imaginario mis gafas –lentes, en argentino– de sol. El muerto que tenía al lado lanzó un largo gemido, y sacudió las sábanas dejando en claro que había percibido el aura del ángel.

–¡Buen día! –dijo con voz cristalina– ¡Buen día! Cómo andan mis niños hoy –dirigiéndose hacia la cama de mi afortunado vecino.

‘Estoy muerto o alucinando por los golpes’, me decía una y otra vez, mientras giraba la cabeza para admirar su andar celeste, más celeste que el cielo imaginado. ‘Sí, estoy muerto, no hay dudas, el resto se salvó, la banda ya no tiene bajista, o se murieron todos y ahora vamos a tocar sus majestades satánicas en el infierno, y el diablo mismo, en persona, nos va a pedir una cumbia o un tango rasposo, o peor: una milonga’. Levanté la cabeza para tratar de identificar al hombre a mi costado, quería comprobar si no era alguno de mis compañeros, pero no, era una persona mayor, un hombre flaco y arrugado, que estaba recibiendo un líquido transparente desde una bolsa plástica donde la enfermera acababa de inyectar alguna droga, a la vez que le murmuraba suavemente palabras reconfortantes ‘... su hija me dejó la ropa limpia, regresa por la tarde...’ o algo así.

Cuando la enfermera se volvió hacia mí, y me extendió una pastillita, pude apreciar los rasgos delicados de su cara, y el corte escrupulosamente prolijo del cabello negro y brilloso que caía apenas por debajo de sus orejas. Sonreía sin que se notase oficio en la sonrisa.

–Cómo le va a mi rockero preferido –Reconocí en la pregunta ese vicio de la profesión de tratar a todos los pacientes como si fueran chicos idiotas, no importa la edad que tengan, ni el grado de idiotez.

–Qué pasó, cuánto hace que estoy aquí, dónde están los otros... – y hubiese seguido escupiendo preguntas, si no me hubiese detenido apoyándome un dedo sobre la boca antes de contestar y preparar las gasas para la curación.

–Cobraron de lo lindo. Eso pasó. Pero quedate tranquilo, los otros están bien, aunque algo machucados. A vos te vamos a tener secuestrado un par de días en observación. Ahora que sos famoso no te voy a soltar así nomás. Te vas a ir lustradito de aquí, y ni marcas te van a quedar en esa carota soñadora. Son un par de puntos sobre las cejas y otros en la parte de atrás de la oreja derecha.

Instintivamente llevé mi mano hacia atrás y pude comprobar lo que decía.

–¡Qué locos! Si se querían suicidar colectivamente podrían haber elegido otro camino. Armaron una gresca de aquellas. Ahora parece que el organizador quiere iniciarles juicio por daños, pero dicen que es una estrategia legal para frenar alguna demanda que le pudieran hacer ustedes.

Mientras hablaba, comenzó a cambiarme las vendas. Traté de entender aquello que me estaba contando, el olor a desinfectante se mezclaba con el perfume que usaba. Sus palabras fueron debilitándose a medida que me concentraba en aislar el olor de la fragancia, antes de volver a desmayarme.

Una o dos veces desperté del sopor sin salir de él, la sala estaba silenciosa y fresca. Identifiqué rápido los aromas típicos de los sanatorios.

Por la tarde, una camarera desgarbada y fea me trajo un jugo de yerba mate, o algo parecido, tan insulso como su portadora, y unas tostadas grandes y resecas que mis papilas gustativas agradecieron como si se tratase de un manjar delicado. Después me quedé mirando el techo (‘... y en el techo no hay nada, hay solamente un techo...’) hasta que volvió ella con su andar fru fru dentro de su uniforme de servicio, liviano, sin arrugas. Miré al costado y mi compañero ya no estaba allí. En algún momento, mientras dormía, se lo llevaron. Interrogué con la mirada a la mujer.

–Volvió a terapia– dijo con voz neutra, como acostumbrada a dar ese tipo de información– seguía con fiebre, parece que tiene una peritonitis. Los cirujanos dicen que es probable que vuelvan a operarlo.

Dejó la cajita metálica sobre una bandeja de pie a mi costado, la abrió en silencio, preparó las vendas, el desinfectante, plenamente conciente de que yo la recorría de punta a punta. Estaba desnuda. Debajo del uniforme no debía tener nada, salvo la bombacha. En esa posición, que la obligaba a inclinarse sobre los elementos que estaba manipulando, el escote abotonado, forzado por el pliegue de la tela almidonada, dejó ver la redondez y la pelusa de sus frutas. Subí por el cuello, me deslicé por la barbilla delicada y pequeña hasta el borde mismo del labio inferior y me adentré en la trama rasgada de esa boca que expresaba su concentración en un rictus, un ligero gesto, de seriedad. Sin embargo, mientras me encandilaba en el brillo marginal, se le dibujó una sonrisa, como si hubiese seguido en todo momento el derrotero de la mirada, al tiempo que se puso de frente, lista para comenzar con su tarea.

–¡Vamos Mike! Por lo que veo, estás mucho mejor que hace unas horas...

–¿Te parece? –respondí tontamente, al tiempo que ella, de un tirón, me arrancaba el vendaje de la frente.

Siguió hablándome mientras desinfectaba la herida. Ahora, al enfrentarme y agacharse, su escote ofreció no ya el brillo y la textura sino la profundidad de dos hermosos y redondos pechos. Esta vez, sin confundirme, o confundiéndome, la fragancia del perfume culminó con la puesta en velocidad del ardor.

–Bueno, niño malo, ahora veamos esa lastimadura que tenés detrás de la oreja– dijo tomándome de la nuca y despegándome de la almohada, lo que la obligó a retenerme aún más cerca de su piel. Mi cara estaba a la altura del cuello, y a escasos centímetros de entrar en contacto. Temí que se formara un arco voltaico y saltara una chispa que nos incendiara a ambos. Imaginé los sensores de temperatura transmitiendo la señal de alarma al tablero central, las sirenas que comenzaban a aullar enloquecidas, los enfermos que salían al pasillo, algunos corriendo y otros arrastrándose con las mangueras y los artefactos colgando, mientras, desde el techo, la lluvia caía, infructuosa, sobre nuestros cuerpos, abrazados al rojo vivo del hierro y a punto de alcanzar la temperatura de moldeo.

Cuando terminó y pude apoyar nuevamente la cabeza en la almohada, noté que estaba cubierto por una muy visible capa de transpiración

–Estoy débil aún, creo que me bajó la presión –murmuré, como para cubrir los rastros, pero era inútil, el mástil sin inaugurar alzaba una pequeña montaña textil.

–¿Débil? No lo creo. Al contrario, estoy sorprendida por tu recuperación.

–¿No hay visitas? Dije, tratando de escabullirme.

–Por hoy ya no. Aunque tus amigotes y admiradoras ya estuvieron aquí. Como dormías, no los autorizaron.

–Es tarde...

–Casi las ocho de la noche, en unos minutos termino mi turno –ella tenía la mano apoyada a un costado de la cama.

–¿Adónde me llevás? –dije sonriendo, y sacando la mano de abajo de la sábana, la apoyé sobre la suya.

–Usted se queda aquí, a dormir, y yo... yo veré con qué me entretengo... –contestó riéndose, y sacando lentamente la mano que mi mano cubría. Las yemas de mis dedos registraban milímetro a milímetro cada célula, cada poro, cada vello, cada detalle topográfico de su piel en un recorrido que equivalía a metros en la percepción alterada de mis sentidos.

La luz de la habitación comenzaba a declinar. Entraba y salía de una especie de ensueño que atribuí a la medicación. Desde el pasillo se escuchaban voces, conversaciones breves, algún ruido metálico, los preparativos para la cena –pensé– porque desde algún lugar lejano empezaron a llegarme olores a comida y ruido a cubiertos. Mi enfermera favorita se asomó desde la puerta. Ya no tenía el uniforme celeste, vestía una remera estampada con colores pasteles y unos jeans gastados que resaltaban sus resueltas curvas. Entró con un par de diarios.

–Ya los leyeron– me dijo–, así que no creo que se den cuenta de la falta. Los saqué de la sala de médicos.

Encendió una lámpara sobre mi cama y extendió la portada de uno de ellos para que pudiese ver los titulares. Efectivamente, un recuadro daba cuenta de los incidentes provocados en el baile, originados por la insólita actuación de un grupo de rockeros que se hizo pasar por un cuarteto de cumbia.

–¡No fue así! –exclamé, indignado– ¡Nunca nos ofrecimos como cumbieros! Fue una confusión.

–¡Linda confusión! Adentro hay más, y en el otro diario también son nota de tapa.

Acercó una silla y sentándose a mi lado empezó a leer en voz alta el texto de la noticia, impostando la voz al estilo de Crónica TV, en medio de breves risitas que controlaba para que no se escuchasen desde el pasillo. “...después de la silbatina, por lo que la gente tomó como una burla, y viendo que los músicos seguían tocando, comenzaron a arrojarles lo que tenían a mano, volaron vasos plásticos, atados de cigarrillos, alguna lata de cerveza. Entre la turbamulta enardecida, algunos –quizá con mayor amplitud en su espectro musical– trataron de defenderlos, lo que generó empujones y manotazos. Esto avivó más el fuego y la batahola empezó a parecerse a una batalla campal. Otros, en un estado superlativo de irritación, y visiblemente alcoholizados, subieron al escenario y comenzaron a golpear a los músicos. El líder y bajista de la banda, identificado luego como Jorge Alberdi, yacía en el suelo inconsciente luego de ser golpeado con una botella, mientras organizadores y colaboradores de la banda denominada Pelados, Gordos y Viejitos...”

–No nos llamamos así ¡¡Carajo!! –solté indignado– y no soy el líder...

“... se trenzaban en una pelea sin precedentes, que terminó con varios contusos entre músicos, ayudantes, organizadores, personal de vigilancia y público, muchos de los cuales fueron literalmente arrojados desde el tablado. La intervención policial no se hizo esperar, pero hubieron de llegar refuerzos para poder controlar la situación...”.

Leyó divertida los diversos comentarios, luego bajó los diarios para depositarlos en su falda y se quedó en silencio, mirándome con ojos llenos de picardía y embeleso. Nuevamente intenté entablar un contacto físico. Esta vez, no retiró la mano.

–Vos no te acordás de mí, ¿verdad?

La pregunta me sorprendió. Hasta el momento no se me había ocurrido que existiese la posibilidad de conocerla, y ya era tarde para disimular, o para contestar con una evasiva que me diese tiempo a organizarme. Mi silencio fue una respuesta afirmativa.

–No. ¡Qué te vas a acordar! Nos vimos un par de veces. En una de ellas es imperdonable el olvido, aunque tenías una borrachera histórica. Fue luego de una presentación de un libro tuyo. Por lo visto la vocación por el escándalo sigue vigente, terminaste junto con tu amigo Jorge (b) en casa de mi mejor amiga. ¿Te acordás?

–...

–No. No te acordás, pero aún sigo sin mi bota izquierda. Te la llevaste como un souvenir. Subiste al taxi diciendo que no te separarías jamás de ella...

El recuerdo explotó como si en una habitación a oscuras de golpe encienden un reflector. Aún así, no era preciso. Nunca lo fue. Lo que tenía presente era el día después. Me vi sentado en la cocina del departamento que alquilaba, la bota negra de media caña en el centro de la mesa, erguida como una efigie, preguntándome qué Cenicienta me la había obsequiado. Quería recordar; un rostro, el color de los ojos de la dueña, su perfume, el sabor de la piel, o la sensación de mis dedos acariciándola. Daba vueltas, la tomaba entre mis manos para ver si con el contacto ocurría el milagro de la clarividencia, pero era inútil. La sensación que tenía era la misma que cuando uno despierta de un sueño. De un sueño, no de una pesadilla. De uno de esos en los que se consuma un vuelo, o se habita un encuentro placentero, pero que al despertar retenemos los detalles por unos pocos segundos, y cerramos los ojos para que continúe, sabiendo que la vigilia, como un viento tormentoso, arrasará con todo. Pregunté a mis amigos, pero todos los datos que me aportaron fueron vagos, ninguno estaba en condiciones de rearmar el derrotero de la noche anterior. Recordaban, esos sí, la escena ridícula de contar el dinero para pagarle al taxista, intentando equilibrio, con el trofeo apretado bajo mi axila izquierda.

La bota quedó allí, siempre al alcance de la mirada, con la esperanza de que un día las nubes se despejasen y me arrojaran nuevamente a los brazos de la amante desconocida. En las sucesivas mudanzas, oportunidad en la que uno deshecha lo que ya considera inútil, nunca cedí al impulso de arrojarla a la basura, incluso a pesar de los tantos problemas que me ocasionó con otras mujeres (hubo quien, como en la fábula, llegó a la ridiculez de ponérsela para convencerme de que le pertenecía). Aún hoy, en un rincón de la habitación, la bota es como un mojón de una certeza: la del placer, y la nostalgia de una imprecisión, de un olvido desesperante. En las noches en las que más solo me encuentro, suelo frotarla como a una lámpara mágica, pero ninguna nínfula, ninguna Campanita, cobra cuerpo y se apretuja junto a mí.

–...y la otra fue hace poco; se abrió la puerta del ascensor en el que bajabas solo. Entré, y me miraste con esa mirada tan común en ustedes, que en un nanosegundo evalúan de modo tal que son capaces hasta de intuir el color de tus pezones, o determinar su diámetro. No sé si lo notaste, temí que el hombre que estaba conmigo se diese cuenta, pero enrojecí...

–Aún guardo la bota. Cumplí... –le dije, pero no sabía cómo seguir. Una delgada película acuosa cubrió sus ojos. En ese momento ingresó una camarera arrastrando un carrito con la cena.

Ella se incorporó.

–Bueno –dijo carraspeando– aquí te dejo los diarios que te trajeron…

–y bajando la voz para que solo yo la oyese susurró: ‘será mejor que me vaya, no sea cosa que el jefe de médicos se enoje, y te envenene. Mañana nos vemos’.

En un par de días ya estaba caminando por las calles de Rosario, como si nada hubiese ocurrido, aunque una estrella de múltiples puntas se abría imperceptiblemente para todos nosotros. Un momento, un suceso en el que intervino en gran medida el azar, una circunstancia, una nimiedad, y sin embargo, ahora, volviendo sobre esos días, me doy cuenta de cómo el espectro del destino despliega un abanico de caminos a partir de hechos que a nadie se le ocurriría incluir en un libro, ni siquiera a mí.

Como dijo Ada –no se llama así, pero dado que hoy es la respetable esposa de un muy reconocido profesional de la medicina, de ahora en más tendrá el honor (lo merece, sin dudas) de ser nombrada de este modo–, logramos llamar la atención. A la semana teníamos seis ofertas de contratos esperándonos para que eligiésemos. Hecho que continuó durante casi un año, en el que gozamos de una nada desdeñable notoriedad. Ocurrieron otros sucesos –relacionados con esa maquinaria del destino– que fueron desdibujando nuestra pasión y la proyección musical que vislumbráramos luego de los primeros cuatro o cinco recitales, con un público que excedía notablemente a amigos, amantes y parientes. Quizá el determinante fue la muerte trágica de J, en circunstancias que nunca quedaron muy claras, aunque debimos guardarnos nuestras certezas. Hay fantasmas que es mejor evitar intranquilizarlos.

Esa imagen que tengo de mí, viajando en el ómnibus, con el libro que a veces dejo descansar sobre las rodillas para que la mirada se extravíe más allá de la ventanilla, hacia un campo que se mueve vertiginoso, asombrando con las manchas que son los cuerpos más cercanos y que podrían haber sido matorrales, o inescrupulosos animales que mastican la hierba fresca, a diferencia de los más lejanos, que alcanzan a recortarse nítidos aún en su breve duración, sobre el fondo incendiado del oeste de un día que se muere para desmentirse, quizá ahora surja de la composición de los retazos que el recuerdo arma. Pensaba en esa otra Ada que sigue sin su bota negra; en sus caricias ardorosas que despellejaban el deseo, en esa vocación genuina por la oralidad; en sus ojos entrecerrados para dejarle protagonismo a la boca dueña de todos los jugos. Esa que se abría al placer en los lugares más insólitos y que demandaba de mí un alerta permanente para saciarla una y otra vez, pero que, en compensación, devolvía con creces las caricias, los juegos, los intercambios eléctricos y húmedos. Ada mujer que algunas veces tomaba el mando y se sentaba despacito sobre mi boca para que yo explorara los humedales de su litoral carnoso y suave mientras un código de estremecimientos oficiaba de lengua universal, hasta que, lentamente, caía sobre mí, sobre la máxima expresión de mi espera. La misma Ada que resignaba la penetración en pos de una mayor extensión de los retozos; la que lograba que me preguntase demasiadas veces –o no– en esa suma, en esa figura reclinada de la integración de los contrarios, símbolo de la complementariedad donde nada sobra, ni siquiera ese 1 que parece faltar en la adición necesaria de treinta y cuatro más treinta y cuatro, para alcanzar el más sublime valor impar –¡vaya paradoja!– del amor. Cifra a la que, en el vértigo amoroso, más de una vez excedíamos.

¿Y terminó? Francamente, no lo sé. No sé lo que es terminar; las distancias son relativas, y los lapsos también. Quizá ese encontrarnos cada tanto, cuando la vida quiere darnos otro segundo, otro respiro de placer, cuando el azar mismo se entretiene con las apariciones y las desapariciones para que evaluemos el espesor con que el tiempo nos va engrosando, sea una manifestación circunstancial de la eternidad, hasta que alguno ya no esté físicamente sobre este mundo y entonces sí, la única dimensión del otro será el recuerdo puro.

Miro por el amplio ventanal desde donde se aprecia una pequeña franja de la gran ciudad, ahora autónoma, domesticada por los edificios. El día, que también como en el recuerdo del viaje de hace catorce años cede a la noche anunciada con una pátina rojiza, es límpido, más allá de que en el fondo se distinga, como un techo artificial, el pernicioso humo de la civilización. Los altavoces anuncian los distintos destinos, el libro de Nabokov está cerrado sobre el bolso de viaje a mi lado, lo tomo para releer las últimas páginas, saco el marcador que he estado utilizando ahora: Boarding pass, Aerolíneas Argentinas, veintitrés de febrero, Buenos Aires-Corrientes, vuelo mil setecientos cincuenta y dos, y lo dejo caer en cualquier página. Un muchacho interrumpe el campo de mi visión y casi al descuido sigo su trayectoria, tiene puesta una remera con una imagen de Star Wars. Sonrío. Antes de cerrar definitivamente el libro para dejarlo olvidado sobre la butaca, saco un lápiz y escribo en el blanco de la última página:

‘Que el ARDOR te acompañe’

Etiquetas: Todas Ellas

8 Comments:

Para los que no pueden desplegar el resto del texto, clickear en link 'Todas Ellas' en la columna de la derecha, o escribir en el explorador:

http://ar.geocities.com/elventrilocuo01/todasellas2.htm.

Gracias

10:57 a. m.

este texto irá conmigo impreso hoy en mi vuelta en tren a casa.... asi lo leo con tranquilidad.

un besazo

7:42 a. m.

lo leí y me gustó. las menciones a rosario me llegaron especialmente.

un abrazo

5:52 a. m.

Gracias,

me gustó mucho.

.

4:28 p. m.

Sil / Grandchester:

Gracias, son pocos los que se quedan a leer los post extensos. Son pautas de lectura que están cambiando: cortitos y al pie, que no requiera mayor esfuerzo.

Saludos

5:49 p. m.

Sé que no viene a cuento, pero lo tengo que decir: yo tengo unas botas como esas pero sin el pelo.

Ahora mismo te leo ;-)

Beso

P.D: Y sí, yo abogo por los textos de más de 3 párrafos y de calidad....

4:56 a. m.

cool:

quizá la de la bota,en el relato, eras vos!

9:28 a. m.

Con vocacion romántica me quede suspirando quiza añorando ser Ada la de la bota perdida....me encanta leer tus relatos, la extension es lo de menos TIENES TANTO PARA ENTRETENER?

BESO ROMANTICO

3:07 a. m.

Publicar un comentario

<< Volver al principio