Estados de Conciencia

a propósito de Jorges

“¿Desde cuándo aceptamos que nos digan qué día amar, qué día ser felices, qué día acordarnos de nuestros amigos? ¿Desde cuándo necesitamos un día específico del año para sentirnos hijos o padres? ¡Desde que el mercado, señores, el Dios Mercado, impuso su lógica, lógica de ritual, de religión! Amigos: ¡no dejemos que hasta nuestros sentimientos formen parte de un escaparate! Si no claudicamos, si no nos dejamos seriar…”

La voz de Marconi se colaba desde la galería y se iba perdiendo hacia el pasillo principal.

El hombre en el interior bajó las persianas de la ventana que daba al patio. Sin embargo, la luz del mediodía reverberaba creando una penumbra deliciosa, líneas luminosas escribían las paredes del cuarto e, invariablemente, terminaban en capullos, hojas iridiscentes. Cerró la puerta. A esa hora estaban todos en los comedores y se podía estar tranquilo, el teléfono no gritaría, su asistente, Marisa, debía estar con las enfermeras, en la cocina, seguro.

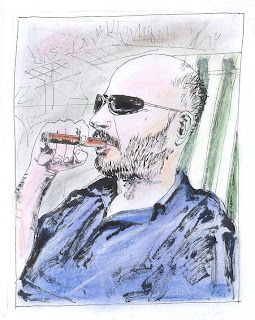

Se desparramó en el sillón detrás del escritorio y abrió el último cajón. “Ya no fumo tabaco”, repitió en voz baja, para regocijarse con su pequeña victoria, mientras liaba el porro. Encendió el aire acondicionado, no porque hiciese calor —era un día espléndido— sino para que no quedasen rastros del patchouli. “Patchouli”: en cuanto surgió la palabra, el aroma inconfundible, dulzón, se le hizo presente junto con el recuerdo de su madre, que no toleraba el perfume de los “jipis”. “Una manera de torturarla”, sonrió, con una breve culpa.

Leer Completo La voz de Marconi se colaba desde la galería y se iba perdiendo hacia el pasillo principal.

El hombre en el interior bajó las persianas de la ventana que daba al patio. Sin embargo, la luz del mediodía reverberaba creando una penumbra deliciosa, líneas luminosas escribían las paredes del cuarto e, invariablemente, terminaban en capullos, hojas iridiscentes. Cerró la puerta. A esa hora estaban todos en los comedores y se podía estar tranquilo, el teléfono no gritaría, su asistente, Marisa, debía estar con las enfermeras, en la cocina, seguro.

Se desparramó en el sillón detrás del escritorio y abrió el último cajón. “Ya no fumo tabaco”, repitió en voz baja, para regocijarse con su pequeña victoria, mientras liaba el porro. Encendió el aire acondicionado, no porque hiciese calor —era un día espléndido— sino para que no quedasen rastros del patchouli. “Patchouli”: en cuanto surgió la palabra, el aroma inconfundible, dulzón, se le hizo presente junto con el recuerdo de su madre, que no toleraba el perfume de los “jipis”. “Una manera de torturarla”, sonrió, con una breve culpa.

Encima del escritorio esperaba el informe sobre la última experiencia con ayahuasca que había supervisado la semana anterior; “Alternativas Terapéuticas: nuevas viejas prácticas”. No estaba convencido del título, aún debería darle un par de vueltas. No es lo mismo un paper para la academia que una nota de divulgación para un diario. Y en el texto ¿no estaba dando demasiado crédito al tema de los estados de conciencia ampliada? Hay un hilo muy delgado entre ser considerado innovador o loco.

Se acordó de Sergio. Le pedía el alta, pero no estaba seguro de dársela. Los resultados fueron demasiado rápidos, quizá debiera seguir el tratamiento tradicional por más tiempo, hasta lograr un dictamen certero. Algo del recuerdo lo perturbó. Tal vez fue una alucinación, pero la voz de Sergio, cuando todos entraron en trance, le llegó directa, como si hubiese ingresado por el medio del pecho abriéndose camino hasta su cerebro, o en donde quiera que el pensamiento se forme, como si fuese su misma voz. No había sido la primera vez que se establecía esa comunión en el rito de la ayahuasca. Aunque estaba muy alerta a los efectos de la sugestión, esta vez hasta alcanzó a ver las imágenes del sueño como si fuera propio. Reconoció, en el dibujo que trajo al otro día, la mantis gigante que le había hablado a Sergio en su otro estado de conciencia. Algo era cierto, el paciente ya no padecía la claustrofobia que lo acompañara desde la infancia. Él mismo se encerraba para demostrárselo a todos. Igual, no estaba seguro, podría ser una mejoría pasajera. Por más que sus seguidores lo negaran, y él mismo, la experiencia, con fines terapéuticos, no dejaba de estar provocada por una mezcla de alcaloides, y poco se sabía de los efectos secundarios. Se dice que la alteración que provoca el rito abre un canal a un estado de conciencia ampliada. Sin embargo, él tenía otra teoría: lo que se abría no era un camino a una sensibilidad mayor, sino a estados diversos de conciencia; sostenía que nuestra percepción no permite más que la experiencia de uno de ellos, eso nos impide entender que muchos de los problemas se deben a que un lazo entre un estado y otro ha quedado fijo, y en uno de los extremos el devenir no fluye, gira en torno a sí mismo, como un loop. Las implicaciones de esta versión no eran menores: otra conciencia significa otra realidad; desde el punto de vista terapéutico, y hasta filosófico, el horizonte de investigación se ampliaba impredecible. Estos lazos suelen establecerse y fijarse en algún momento de nuestra vida, merced a algún hecho crítico que logra angostar las fronteras entre una y otra realidad y que, por supuesto, no recordamos. En el rito, la conciencia personal se hace múltiple y comunitaria, todos los participantes entran en sincronía; así pueden pasar entre las diferentes capas mientras el terapeuta asume el rol de guía para ayudar al paciente a desenredar el lazo, asumirlo, resolverlo. Podría confundirse, en el psicoanálisis, con el trauma, la diferencia es que para el psicoanálisis el trauma pertenece al pasado, aquí, en cambio, se trata de estados diferentes de uno mismo, que fluyen. Borroneó, a un costado del informe, un esquema gráfico de su teoría: dos líneas paralelas que en un momento se tocan y vuelven a abrirse, una sigue y la otra, en lugar de avanzar se vuelve sobre sí.

Le dio una calada profunda a la puntita del porro que quedaba y contuvo la respiración. Desde el patio ya no llegaban voces, la siesta se establecía como un manto invisible, el barniz del sopor comenzaba a relajarlo, sentía un ardor en la punta de los dedos, era una sensación confusa; no alcanzaba a ser un dolor, se acercaba más al hormigueo, como si se le estuviesen durmiendo y las uñas se le desprendiesen. Al costado del informe había un aparato análogo a uno de esos reproductores de música portátil, un poco más grande, con un cable que terminaba en un casco con electrodos. Lo tomó entre sus manos, lo dio vuelta, luego abrió la carpeta con las especificaciones técnicas y una descripción de las pruebas realizadas con los pacientes elegidos. En un sobre anexo a la carátula había un chip de memoria y un breve listado; el número uno correspondía a Daniel Marconi, el dos a Carlos Ferreti y el tres a Jorge Barrantes. “No se privaron de nada”, pensó, en especial cuando leyó el nombre del último, el caso más complicado de la clínica.“No sé cómo me atreví a autorizar las pruebas sobre él”.

Los dos primeros no presentaban muchos problemas; Marconi tenía la fantasía del político, arengaba todo el tiempo; Ferreti hasta era divertido, vivía una fiesta permanente; Barrantes… no, con Jorge la cosa era distinta, las pesadillas lo perseguían hasta en la vigilia. Vivía aterrorizado, había que estar siempre alerta con él, la vez que las enfermeras se descuidaron hubo que buscarlo por toda la clínica hasta que lo encontraron en uno de los baños, arrinconado, con una crisis, gimiendo como un perro apaleado, tenía marcas y lastimaduras en brazos y piernas, como si se las hubiese autoinfligido, y las encías le sangraban. “Generalmente, este tipo de casos agudos provoca alguna tendencia suicida; para escapar del dolor que parecía estar atormentándolo en todo momento, Barrantes podría intentar darse muerte, pero creo que no está en condiciones de montar una idea tan compleja. Igualmente, lo controlamos durante bastante tiempo hasta estar seguros.”, les había explicado a los investigadores cuando le pidieron la autorización para la prueba de campo.

En realidad no se conocía su nombre verdadero, era un indocumentado. Lo habían traído años atrás, derivado desde otra clínica. Una de las practicantes, Georgina, se había encariñado; alguna vez tuvo un primo unos años mayor que ella, nunca supo qué fue de él, desapareció de un día para el otro, así que, en honor al inquietante parecido físico, le dio el nombre y el apellido de su primo.

Dudó en colocarse el casco. Si bien una de sus funciones en la institución era evaluar las nuevas propuestas de tratamiento, algunas, como en este caso, le exigían demasiado. ¿Si fuese peligroso? ¿Si fuese otra estafa?

La teoría no era mucho más absurda que la que sostenía las experiencias con la ayahuasca, pero reconoció que haciendo siempre lo mismo no se podía pretender resultados diferentes. Llevó el casco a la cabeza. Antes de introducirlo recordó que había visto una buena película en donde utilizaban un aparato similar, la actriz era preciosa .

Presionó el casco sobre su cabeza, introdujo la memoria en la ranura y puso en funcionamiento la máquina. Acomodó el cuerpo al sillón y se inclinó hacia atrás, estirándose. No pasó nada, salvo que por un segundo la habitación se cerró en un fundido en negro. Después, todo estaba allí. Sintió deseos de levantarse. Fue hasta la puerta y la abrió.

Dio un paso hacia fuera. Un centenar de personas lo miraban desde abajo, estaba subido a alguna tarima. La gente llevaba carteles y agitaba banderas, se escuchó hablarles, gritarles que él no era uno más, no era un político más, que confiaran, que no había llegado hasta allí para mentirles. El cielo estaba encapotado y amenazaba con caerse a pedazos. Un pequeño tumulto debajo desvió su mirada y se calló, algunas personas forcejeaban entre sí “¡Hey! —gritó de pronto —¿Acaso vamos a pelearnos entre nosotros? ¿Acaso nunca nos dedicaremos a hacer lo que hay que hacer en este país? ¿Vamos a vivir permanentemente en un presente pequeño y absurdo? ¿Nunca nos animaremos? ¿Vamos a seguir hablando de activar fábricas que al otro día se cierran sin atrevernos a fabricar un auténtico futuro? ¡Señores, somos unos cobardes, unos reverendos cobardes, nuestros hijos se mueren y nuestros abuelos también, pero seguimos tras esos fantoches inútiles como si fuésemos idólatras ciegos! ¡Si! ¡Ustedes! ¡Ustedes a los que los oídos les sangran cada vez que algunos de los pocos que nos atrevemos les gritamos la verdad!”. Debajo, el tumulto se fue transformando en una batalla. “¡Idiotas! —volvió a gritar, ya enfurecido —¿A qué han venido? ¿A qué he venido? No vine a esto, vine para que nos ayudemos…” Alguien le arrojó una piedra y le dio justo entre los ojos, alcanzó a escuchar el estallido de su cráneo antes de que la lluvia se derramase sobre la plaza y el día, o él, oscureciera vertiginosamente.

Ahora está en medio de una pista de baile. Hay luces de colores y mucho humo. Busca en derredor la banda de música, se da cuenta de que el sonido llega desde unas columnas blancas distribuidas por todo el salón, las luces de los flashes lo encandilan. Ya no está quieto, alguien lo arrastra, una mujer grande, con el rostro cargado de maquillaje donde las gotas de sudor pugnan por encontrar un lugar donde aflorar como un geiser. Es su madre, que ríe, ríe borracha. Lleva puesto un sombrero ridículo con un cuchillo de goma que lo cruza como si atravesara la cabeza, los labios pintados son una herida roja, desmesurada. Serpentinas y papeles caen creando un caos de colores y luces. Su padre —quien pareciera haber olvidado el permanente enojo con su esposa— se lleva la compañera de baile. Sabe que es feliz, aún aturdido es feliz, feliz porque esa mujer vestida toda de blanco, atrapada entre la multitud de coloridos danzantes desfigurados por la agitación y los apósitos plásticos, le sonríe. Sus ojos tienen un lazo con los de él, nada podría romperlo, es como un elástico invisible que los mantiene unidos dentro del caos de la fiesta. De pronto lo circundan aquellos que sabe son sus amigos de siempre, hacen una ronda, le gritan, se le acercan, lo empujan, retroceden. Clarisa entra en el círculo y sus amigas se suman a la ronda, la música compite con el griterío. Está radiante con su traje de novia, las mejillas sonrosadas y el peinado que comienza a soltarle algunos rulos. La abraza y la besa, vuelve a besarla mientras el círculo se cierra y se abre y él hunde la mano derecha entre el cabello y palpa la tibieza casi afiebrada de la nuca de su amada. Siente que lo toman de los brazos y lo llevan al medio, lo levantan en vilo y comienzan a balancearlo. Alcanza a ver los ojos de Clarisa, que siguen unidos a los de él, mientras lo lanzan hacia el techo de reflejos, arriba, abajo, arriba, abajo, cae acolchado sobre los brazos de sus amigos, arriba, abajo, de nuevo, allí va, más alto aún, se le hace un vacío en el estómago, se acuerda de la vez que subió a la montaña rusa y vomitó, esta vez tardó más en caer “¡Más alto, más alto!”, oye que gritan todos; arriba, abajo, arriba, abajo, balanceo y el techo se cae sobre él, el techo de colores rápidos y calientes, el techo estrellado, que ahora se aleja rápidamente, y el elástico invisible se estira al límite, y se corta.

Siente que lo toman de los brazos y lo llevan al medio, lo levantan en vilo y comienzan a balancearlo, lo arrojan y cae pesadamente, con un ruido sordo, amortiguado. Le duelen las muñecas que lleva atadas con algo que le lacera la piel. Está ciego, o mejor dicho, está oscuro, y tiene la cabeza cubierta con una capucha de tela áspera, mojada. Aquello blando sobre lo que cayó es otra persona, que no se quejó: está dormida o muerta. No, muerta no, su cuerpo emana cierta tibieza. Con las manos juntas palpa el piso, la superficie es rugosa, de piedra, o de adoquines. Ahora recuerda algo, borroso, estaba cruzando la calle Entre Ríos cuando se lo llevaron. El olor de la habitación es nauseabundo, los sentidos se van poniendo en funcionamiento de a poco, de a uno por vez, el tacto, el olfato, en la boca tiene un gusto entre amargo y salobre, aunque por ahí parece dulce; le arde la lengua, se la ha mordido innumerables veces. Ensaya una palabra, para saber si es su lengua, si aún la tiene, o es meramente una sensación refleja, como cuando a uno le cortan un brazo y sin embargo sigue percibiendo un ardor en la punta de los dedos. Le sale un sonido gutural, pero es por la hinchazón, no porque le falte la lengua, de eso está seguro. Se tranquiliza. En ese lugar que está hay otros; se oyen las respiraciones esforzadas. “Es sábado o domingo”, se dice, y recuerda por qué lo dice: “El jardín de infantes. No se escuchan las risas de los chicos de la escuela de al lado, y tampoco los gritos de los otros que están en los cuartos contiguos, hoy no se trabaja. Es domingo. ¿Los chicos escucharán nuestros gritos como yo escucho los de ellos?”. Se arrastra mientras va palpando el piso y las paredes. Topa con un cuerpo frío, es uno que está muerto. ¿Quién será, el Poliya? “¡Poliya! ¡Poliya!”, susurra.

Despierta. Le cuesta respirar, la capucha de arpillera —está seguro de que es de arpillera— se le ha secado contra el rostro. Le duele todo, la boca está tan inflamada que parece que estuviera masticando una pelota de tenis. Hoy es otro día, lo sabe porque escucha los ruidos, huele el aroma del mate cocido, imagina un sol tibio que le calienta las pelotas mientras se adormece tirado en la hierba, en una plaza, en un pueblo que no reconoce. Siente que lo toman de los brazos y lo llevan. ¿Dónde? Lo arrastran, las rodillas golpean el piso; cree que por un largo pasillo.

“¡Buen día! —le saluda una voz aflautada que finge ser de mujer— ¿cómo estamos hoy? ¿Mejor? La verdad es que el pichón de abogado está haciendo quedar bien a su tío… Bueno, es un decir, porque, por lo visto, a Barrantes, lo cagaste lindo… Te salvó cuando te estábamos por dar la cana en La Plata, te sacó del país, y el pelotudo del sobrinito, ¿qué hace? Vuelve a aparecer… ¿Qué carajos hacías en Rosario, me querés decir? Tu tío es de los nuestros, ¿sabés? Es un hombre que debe cuidar su prestigio, un hombre de bien… Está aquí, ahora.”. Otra voz, impostada también, asume el rol del tío, lo saluda y le anuncia el menú del día: “Sobrino, hoy el chef nos ha preparado una interesante versión de submarino seco”. Le parece que en la habitación hay por lo menos dos personas más. Le meten una bolsa de plástico sobre la de arpillera, la respiración se le dificulta, el aire entra por debajo, por el cuello, su propia respiración comienza a condensarse, el calor le hacer arder las lastimaduras de la cara. Vuelve a escuchar las mismas preguntas: “¿Su nombre de guerra es el boga? ¿Qué relación tenía con los carpinteros con los que compartía la habitación en La Plata? ¿Por qué volvió del Uruguay? ¿Cuál era su misión en Rosario? ¿Quiénes son sus contactos allí? ¿Conoce a alguien llamado el ingeniero? ¿Su contacto en Venado Tuerto?”. Le cierran la bolsa para que no pueda respirar. La abren cuando la desesperación hace que vuelvan a sangrarle las muñecas atadas con cable. Esto lo repiten varias veces, pierde la cuenta de cuántas. Cuando ya no resiste, le sacan la camisa, lo auscultan, le toman la presión, luego le bajan los pantalones y le tiran agua fría. “Terminó por hoy”, piensa, pero no. “Vamos a ver cómo anda Jorgito para el postre”, escucha de aquel que fingió ser su tío, mientras palpa sus testículos. “A mi, los huevos, me gustan fritos, ¿y a vos?”, dice, riéndose. Lo sientan y le atan los pies a las patas de la silla, desanudan las muñecas y las vuelven a atar, esta vez a su espalda, fijas al respaldo. Hacen las preguntas de rigor y como no contesta, le meten la bolsa nuevamente en la cabeza y la cierran. Cuando ya no soporta más siente la descarga en los genitales. El cuerpo se le contrae, se retuerce, los pulmones y la cabeza le van a explotar, eso siente, si puede realmente discernirlo así. Una vez, dos, hasta que el cielo se llena de estrellas y ya no escucha gritos, ni niños jugando, ni voces impostadas, y se duerme, pero con la terrible certeza de que volverá a despertarse en el infierno.

Cuando lo hace, aún está atado. Entre todos los dolores, sobresale el del cuello, como si la cabeza, de un latigazo, hubiese estirado la columna. No escucha ruidos, debe ser de noche, ya no siente la lengua, pero alcanza a percibir la viscosidad de esa masa que se le desliza por la barbilla y alimenta el caudal del arroyo que baja por la parte externa de la garganta. Sin embargo, en la habitación, aún hay otra persona, cerca de él, puede oír su leve respiración y hasta, le parece, percibe el ardor de su mirada. Trata de enderezar la cabeza. Una voz firme y seca le dice: “Cuando cruzaste te advertí que no volvieras al país”. Reconoce, esta vez sí, con espanto, la voz de su tío.

No supo si fue el frío o el ardor de la quemadura en la punta de los dedos lo que lo despertó. La habitación estaba helada, ya debían ser como las tres de la tarde. Apagó el aire acondicionado, limpió los restos de cenizas y abrió la ventana. Sonó el interno; Marisa le preguntaba si le pasaba la llamada de un tal Aguirre, de un diario de la provincia de Santa Fe. “Pásemelo, y traiga un café doble”.

Mientras acomodaba los papeles del escritorio, con el teléfono atrapado entre oído y hombro, corroboró que en el aire no quedara ningún vestigio. Sintió un malestar en el estómago; la angustia suele expresarse físicamente.

JA 2007 (versión corregida por Verónica Spoturno)

Se acordó de Sergio. Le pedía el alta, pero no estaba seguro de dársela. Los resultados fueron demasiado rápidos, quizá debiera seguir el tratamiento tradicional por más tiempo, hasta lograr un dictamen certero. Algo del recuerdo lo perturbó. Tal vez fue una alucinación, pero la voz de Sergio, cuando todos entraron en trance, le llegó directa, como si hubiese ingresado por el medio del pecho abriéndose camino hasta su cerebro, o en donde quiera que el pensamiento se forme, como si fuese su misma voz. No había sido la primera vez que se establecía esa comunión en el rito de la ayahuasca. Aunque estaba muy alerta a los efectos de la sugestión, esta vez hasta alcanzó a ver las imágenes del sueño como si fuera propio. Reconoció, en el dibujo que trajo al otro día, la mantis gigante que le había hablado a Sergio en su otro estado de conciencia. Algo era cierto, el paciente ya no padecía la claustrofobia que lo acompañara desde la infancia. Él mismo se encerraba para demostrárselo a todos. Igual, no estaba seguro, podría ser una mejoría pasajera. Por más que sus seguidores lo negaran, y él mismo, la experiencia, con fines terapéuticos, no dejaba de estar provocada por una mezcla de alcaloides, y poco se sabía de los efectos secundarios. Se dice que la alteración que provoca el rito abre un canal a un estado de conciencia ampliada. Sin embargo, él tenía otra teoría: lo que se abría no era un camino a una sensibilidad mayor, sino a estados diversos de conciencia; sostenía que nuestra percepción no permite más que la experiencia de uno de ellos, eso nos impide entender que muchos de los problemas se deben a que un lazo entre un estado y otro ha quedado fijo, y en uno de los extremos el devenir no fluye, gira en torno a sí mismo, como un loop. Las implicaciones de esta versión no eran menores: otra conciencia significa otra realidad; desde el punto de vista terapéutico, y hasta filosófico, el horizonte de investigación se ampliaba impredecible. Estos lazos suelen establecerse y fijarse en algún momento de nuestra vida, merced a algún hecho crítico que logra angostar las fronteras entre una y otra realidad y que, por supuesto, no recordamos. En el rito, la conciencia personal se hace múltiple y comunitaria, todos los participantes entran en sincronía; así pueden pasar entre las diferentes capas mientras el terapeuta asume el rol de guía para ayudar al paciente a desenredar el lazo, asumirlo, resolverlo. Podría confundirse, en el psicoanálisis, con el trauma, la diferencia es que para el psicoanálisis el trauma pertenece al pasado, aquí, en cambio, se trata de estados diferentes de uno mismo, que fluyen. Borroneó, a un costado del informe, un esquema gráfico de su teoría: dos líneas paralelas que en un momento se tocan y vuelven a abrirse, una sigue y la otra, en lugar de avanzar se vuelve sobre sí.

Le dio una calada profunda a la puntita del porro que quedaba y contuvo la respiración. Desde el patio ya no llegaban voces, la siesta se establecía como un manto invisible, el barniz del sopor comenzaba a relajarlo, sentía un ardor en la punta de los dedos, era una sensación confusa; no alcanzaba a ser un dolor, se acercaba más al hormigueo, como si se le estuviesen durmiendo y las uñas se le desprendiesen. Al costado del informe había un aparato análogo a uno de esos reproductores de música portátil, un poco más grande, con un cable que terminaba en un casco con electrodos. Lo tomó entre sus manos, lo dio vuelta, luego abrió la carpeta con las especificaciones técnicas y una descripción de las pruebas realizadas con los pacientes elegidos. En un sobre anexo a la carátula había un chip de memoria y un breve listado; el número uno correspondía a Daniel Marconi, el dos a Carlos Ferreti y el tres a Jorge Barrantes. “No se privaron de nada”, pensó, en especial cuando leyó el nombre del último, el caso más complicado de la clínica.“No sé cómo me atreví a autorizar las pruebas sobre él”.

Los dos primeros no presentaban muchos problemas; Marconi tenía la fantasía del político, arengaba todo el tiempo; Ferreti hasta era divertido, vivía una fiesta permanente; Barrantes… no, con Jorge la cosa era distinta, las pesadillas lo perseguían hasta en la vigilia. Vivía aterrorizado, había que estar siempre alerta con él, la vez que las enfermeras se descuidaron hubo que buscarlo por toda la clínica hasta que lo encontraron en uno de los baños, arrinconado, con una crisis, gimiendo como un perro apaleado, tenía marcas y lastimaduras en brazos y piernas, como si se las hubiese autoinfligido, y las encías le sangraban. “Generalmente, este tipo de casos agudos provoca alguna tendencia suicida; para escapar del dolor que parecía estar atormentándolo en todo momento, Barrantes podría intentar darse muerte, pero creo que no está en condiciones de montar una idea tan compleja. Igualmente, lo controlamos durante bastante tiempo hasta estar seguros.”, les había explicado a los investigadores cuando le pidieron la autorización para la prueba de campo.

En realidad no se conocía su nombre verdadero, era un indocumentado. Lo habían traído años atrás, derivado desde otra clínica. Una de las practicantes, Georgina, se había encariñado; alguna vez tuvo un primo unos años mayor que ella, nunca supo qué fue de él, desapareció de un día para el otro, así que, en honor al inquietante parecido físico, le dio el nombre y el apellido de su primo.

Dudó en colocarse el casco. Si bien una de sus funciones en la institución era evaluar las nuevas propuestas de tratamiento, algunas, como en este caso, le exigían demasiado. ¿Si fuese peligroso? ¿Si fuese otra estafa?

La teoría no era mucho más absurda que la que sostenía las experiencias con la ayahuasca, pero reconoció que haciendo siempre lo mismo no se podía pretender resultados diferentes. Llevó el casco a la cabeza. Antes de introducirlo recordó que había visto una buena película en donde utilizaban un aparato similar, la actriz era preciosa .

Presionó el casco sobre su cabeza, introdujo la memoria en la ranura y puso en funcionamiento la máquina. Acomodó el cuerpo al sillón y se inclinó hacia atrás, estirándose. No pasó nada, salvo que por un segundo la habitación se cerró en un fundido en negro. Después, todo estaba allí. Sintió deseos de levantarse. Fue hasta la puerta y la abrió.

Dio un paso hacia fuera. Un centenar de personas lo miraban desde abajo, estaba subido a alguna tarima. La gente llevaba carteles y agitaba banderas, se escuchó hablarles, gritarles que él no era uno más, no era un político más, que confiaran, que no había llegado hasta allí para mentirles. El cielo estaba encapotado y amenazaba con caerse a pedazos. Un pequeño tumulto debajo desvió su mirada y se calló, algunas personas forcejeaban entre sí “¡Hey! —gritó de pronto —¿Acaso vamos a pelearnos entre nosotros? ¿Acaso nunca nos dedicaremos a hacer lo que hay que hacer en este país? ¿Vamos a vivir permanentemente en un presente pequeño y absurdo? ¿Nunca nos animaremos? ¿Vamos a seguir hablando de activar fábricas que al otro día se cierran sin atrevernos a fabricar un auténtico futuro? ¡Señores, somos unos cobardes, unos reverendos cobardes, nuestros hijos se mueren y nuestros abuelos también, pero seguimos tras esos fantoches inútiles como si fuésemos idólatras ciegos! ¡Si! ¡Ustedes! ¡Ustedes a los que los oídos les sangran cada vez que algunos de los pocos que nos atrevemos les gritamos la verdad!”. Debajo, el tumulto se fue transformando en una batalla. “¡Idiotas! —volvió a gritar, ya enfurecido —¿A qué han venido? ¿A qué he venido? No vine a esto, vine para que nos ayudemos…” Alguien le arrojó una piedra y le dio justo entre los ojos, alcanzó a escuchar el estallido de su cráneo antes de que la lluvia se derramase sobre la plaza y el día, o él, oscureciera vertiginosamente.

Ahora está en medio de una pista de baile. Hay luces de colores y mucho humo. Busca en derredor la banda de música, se da cuenta de que el sonido llega desde unas columnas blancas distribuidas por todo el salón, las luces de los flashes lo encandilan. Ya no está quieto, alguien lo arrastra, una mujer grande, con el rostro cargado de maquillaje donde las gotas de sudor pugnan por encontrar un lugar donde aflorar como un geiser. Es su madre, que ríe, ríe borracha. Lleva puesto un sombrero ridículo con un cuchillo de goma que lo cruza como si atravesara la cabeza, los labios pintados son una herida roja, desmesurada. Serpentinas y papeles caen creando un caos de colores y luces. Su padre —quien pareciera haber olvidado el permanente enojo con su esposa— se lleva la compañera de baile. Sabe que es feliz, aún aturdido es feliz, feliz porque esa mujer vestida toda de blanco, atrapada entre la multitud de coloridos danzantes desfigurados por la agitación y los apósitos plásticos, le sonríe. Sus ojos tienen un lazo con los de él, nada podría romperlo, es como un elástico invisible que los mantiene unidos dentro del caos de la fiesta. De pronto lo circundan aquellos que sabe son sus amigos de siempre, hacen una ronda, le gritan, se le acercan, lo empujan, retroceden. Clarisa entra en el círculo y sus amigas se suman a la ronda, la música compite con el griterío. Está radiante con su traje de novia, las mejillas sonrosadas y el peinado que comienza a soltarle algunos rulos. La abraza y la besa, vuelve a besarla mientras el círculo se cierra y se abre y él hunde la mano derecha entre el cabello y palpa la tibieza casi afiebrada de la nuca de su amada. Siente que lo toman de los brazos y lo llevan al medio, lo levantan en vilo y comienzan a balancearlo. Alcanza a ver los ojos de Clarisa, que siguen unidos a los de él, mientras lo lanzan hacia el techo de reflejos, arriba, abajo, arriba, abajo, cae acolchado sobre los brazos de sus amigos, arriba, abajo, de nuevo, allí va, más alto aún, se le hace un vacío en el estómago, se acuerda de la vez que subió a la montaña rusa y vomitó, esta vez tardó más en caer “¡Más alto, más alto!”, oye que gritan todos; arriba, abajo, arriba, abajo, balanceo y el techo se cae sobre él, el techo de colores rápidos y calientes, el techo estrellado, que ahora se aleja rápidamente, y el elástico invisible se estira al límite, y se corta.

Siente que lo toman de los brazos y lo llevan al medio, lo levantan en vilo y comienzan a balancearlo, lo arrojan y cae pesadamente, con un ruido sordo, amortiguado. Le duelen las muñecas que lleva atadas con algo que le lacera la piel. Está ciego, o mejor dicho, está oscuro, y tiene la cabeza cubierta con una capucha de tela áspera, mojada. Aquello blando sobre lo que cayó es otra persona, que no se quejó: está dormida o muerta. No, muerta no, su cuerpo emana cierta tibieza. Con las manos juntas palpa el piso, la superficie es rugosa, de piedra, o de adoquines. Ahora recuerda algo, borroso, estaba cruzando la calle Entre Ríos cuando se lo llevaron. El olor de la habitación es nauseabundo, los sentidos se van poniendo en funcionamiento de a poco, de a uno por vez, el tacto, el olfato, en la boca tiene un gusto entre amargo y salobre, aunque por ahí parece dulce; le arde la lengua, se la ha mordido innumerables veces. Ensaya una palabra, para saber si es su lengua, si aún la tiene, o es meramente una sensación refleja, como cuando a uno le cortan un brazo y sin embargo sigue percibiendo un ardor en la punta de los dedos. Le sale un sonido gutural, pero es por la hinchazón, no porque le falte la lengua, de eso está seguro. Se tranquiliza. En ese lugar que está hay otros; se oyen las respiraciones esforzadas. “Es sábado o domingo”, se dice, y recuerda por qué lo dice: “El jardín de infantes. No se escuchan las risas de los chicos de la escuela de al lado, y tampoco los gritos de los otros que están en los cuartos contiguos, hoy no se trabaja. Es domingo. ¿Los chicos escucharán nuestros gritos como yo escucho los de ellos?”. Se arrastra mientras va palpando el piso y las paredes. Topa con un cuerpo frío, es uno que está muerto. ¿Quién será, el Poliya? “¡Poliya! ¡Poliya!”, susurra.

Despierta. Le cuesta respirar, la capucha de arpillera —está seguro de que es de arpillera— se le ha secado contra el rostro. Le duele todo, la boca está tan inflamada que parece que estuviera masticando una pelota de tenis. Hoy es otro día, lo sabe porque escucha los ruidos, huele el aroma del mate cocido, imagina un sol tibio que le calienta las pelotas mientras se adormece tirado en la hierba, en una plaza, en un pueblo que no reconoce. Siente que lo toman de los brazos y lo llevan. ¿Dónde? Lo arrastran, las rodillas golpean el piso; cree que por un largo pasillo.

“¡Buen día! —le saluda una voz aflautada que finge ser de mujer— ¿cómo estamos hoy? ¿Mejor? La verdad es que el pichón de abogado está haciendo quedar bien a su tío… Bueno, es un decir, porque, por lo visto, a Barrantes, lo cagaste lindo… Te salvó cuando te estábamos por dar la cana en La Plata, te sacó del país, y el pelotudo del sobrinito, ¿qué hace? Vuelve a aparecer… ¿Qué carajos hacías en Rosario, me querés decir? Tu tío es de los nuestros, ¿sabés? Es un hombre que debe cuidar su prestigio, un hombre de bien… Está aquí, ahora.”. Otra voz, impostada también, asume el rol del tío, lo saluda y le anuncia el menú del día: “Sobrino, hoy el chef nos ha preparado una interesante versión de submarino seco”. Le parece que en la habitación hay por lo menos dos personas más. Le meten una bolsa de plástico sobre la de arpillera, la respiración se le dificulta, el aire entra por debajo, por el cuello, su propia respiración comienza a condensarse, el calor le hacer arder las lastimaduras de la cara. Vuelve a escuchar las mismas preguntas: “¿Su nombre de guerra es el boga? ¿Qué relación tenía con los carpinteros con los que compartía la habitación en La Plata? ¿Por qué volvió del Uruguay? ¿Cuál era su misión en Rosario? ¿Quiénes son sus contactos allí? ¿Conoce a alguien llamado el ingeniero? ¿Su contacto en Venado Tuerto?”. Le cierran la bolsa para que no pueda respirar. La abren cuando la desesperación hace que vuelvan a sangrarle las muñecas atadas con cable. Esto lo repiten varias veces, pierde la cuenta de cuántas. Cuando ya no resiste, le sacan la camisa, lo auscultan, le toman la presión, luego le bajan los pantalones y le tiran agua fría. “Terminó por hoy”, piensa, pero no. “Vamos a ver cómo anda Jorgito para el postre”, escucha de aquel que fingió ser su tío, mientras palpa sus testículos. “A mi, los huevos, me gustan fritos, ¿y a vos?”, dice, riéndose. Lo sientan y le atan los pies a las patas de la silla, desanudan las muñecas y las vuelven a atar, esta vez a su espalda, fijas al respaldo. Hacen las preguntas de rigor y como no contesta, le meten la bolsa nuevamente en la cabeza y la cierran. Cuando ya no soporta más siente la descarga en los genitales. El cuerpo se le contrae, se retuerce, los pulmones y la cabeza le van a explotar, eso siente, si puede realmente discernirlo así. Una vez, dos, hasta que el cielo se llena de estrellas y ya no escucha gritos, ni niños jugando, ni voces impostadas, y se duerme, pero con la terrible certeza de que volverá a despertarse en el infierno.

Cuando lo hace, aún está atado. Entre todos los dolores, sobresale el del cuello, como si la cabeza, de un latigazo, hubiese estirado la columna. No escucha ruidos, debe ser de noche, ya no siente la lengua, pero alcanza a percibir la viscosidad de esa masa que se le desliza por la barbilla y alimenta el caudal del arroyo que baja por la parte externa de la garganta. Sin embargo, en la habitación, aún hay otra persona, cerca de él, puede oír su leve respiración y hasta, le parece, percibe el ardor de su mirada. Trata de enderezar la cabeza. Una voz firme y seca le dice: “Cuando cruzaste te advertí que no volvieras al país”. Reconoce, esta vez sí, con espanto, la voz de su tío.

No supo si fue el frío o el ardor de la quemadura en la punta de los dedos lo que lo despertó. La habitación estaba helada, ya debían ser como las tres de la tarde. Apagó el aire acondicionado, limpió los restos de cenizas y abrió la ventana. Sonó el interno; Marisa le preguntaba si le pasaba la llamada de un tal Aguirre, de un diario de la provincia de Santa Fe. “Pásemelo, y traiga un café doble”.

Mientras acomodaba los papeles del escritorio, con el teléfono atrapado entre oído y hombro, corroboró que en el aire no quedara ningún vestigio. Sintió un malestar en el estómago; la angustia suele expresarse físicamente.

JA 2007 (versión corregida por Verónica Spoturno)

Etiquetas: Hijos de Nix

4 Comments:

que buen post!!! muy atrapante, me quede leyendo atentamente si prestar atencion a nada a mi alrededor realmente bueno un abrazo

9:53 p. m.

cuando no estoy estoy en mi mente.

9:28 p. m.

Muy buen blog!!! Sera un placer leerte!!!

Y en relaci�n al post: REVOLUCI�N!!!

Un abrazo

1:10 a. m.

Muy bueno! Muy creativo.

1:37 a. m.

Publicar un comentario

<< Volver al principio